Une vague de grèves importantes pendant les 11 derniers mois a transformé la situation politique en Grande-Bretagne. C’est la fin d’une longue période où le niveau des luttes a été généralement très bas. Pendant l’été 2022 des travailleur·euses britanniques ont commencé à riposter à une échelle que nous n’avions pas vue depuis au moins une génération.

Les Cahiers d’A2C #08 – Mai 2023

Des grèves de cheminot·es à travers le pays, dans une dizaine de compagnies ferroviaires de l’industrie privatisée du rail, à la fin du mois de juin ont été suivies durant l’été par des grèves de travailleur·euses des télécommunications, de la poste et d’autres secteurs. Une grève sans précédent de la part des avocat·es pénalistes a fait que ce mouvement de grève, toujours plus grand, s’est étendu à des secteurs qui auparavant n’avaient pas d’expérience de lutte collective.

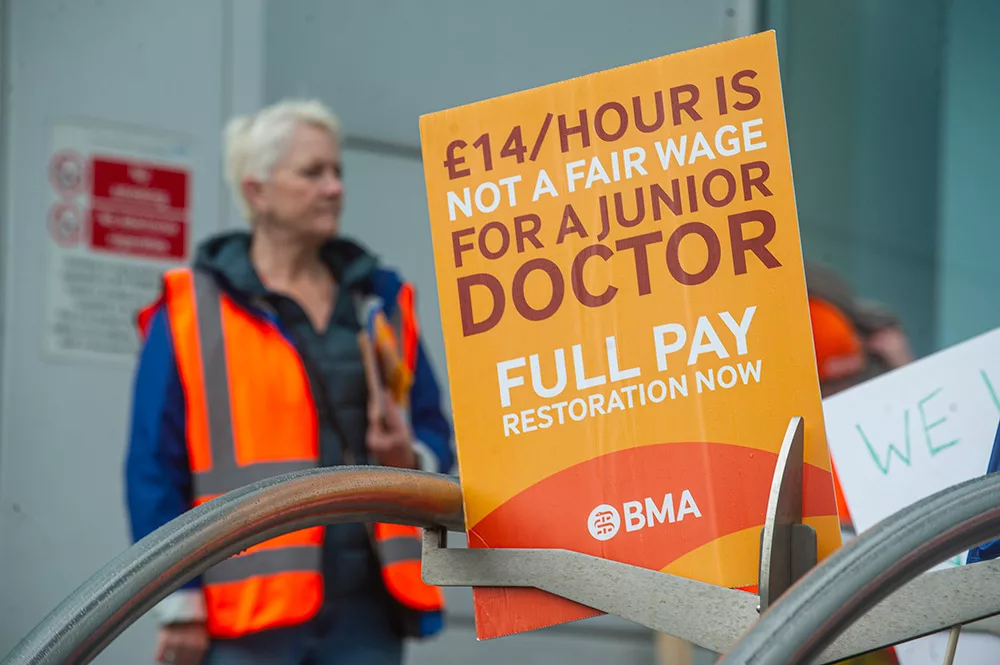

Pendant l’automne et l’hiver 2022-2023, les grèves se sont étendues aux travailleur·euses de l’université, aux fonctionnaires et puis à des milliers d’ambulancier·es, d’infirmier·es et d’autres personnels soignants et d’enseignant·es, avec notamment des dizaines de milliers d’enseignant·es en Écosse. En février, plus de 250 000 membres du syndicat enseignant (le NEU) les ont rejoints en Angleterre et au pays de Galles.

Un renouveau des luttes

Depuis 1993 il n’y avait eu aucune grève nationale touchant tous les métiers des chemins de fer, ni de grève nationale dans les télécommunications. Le principal syndicat des infirmier·es, le Royal College of Nursing, n’avait jamais fait grève en Angleterre et au pays de Galles depuis sa fondation il y a 106 ans.

Des milliers de nouvelles personnes se sont ruées vers les syndicats pour adhérer. Le cas le plus spectaculaire a été celui du syndicat enseignant, le NEU, qui a gagné 50 000 nouveaux membres dans les semaines qui ont suivi l’annonce du vote pour la grève et du choix des journées de grève.

La lutte de classe ouverte est de retour. Poussé·es par une inflation galopante, qui se situe toujours à 13,5 % par an, selon l’estimation la plus exacte, les travailleur·euses savent qu’iels sont obligé·es de lutter, car sinon iels couleront.

En mars de cette année, l’action des travailleur·euses s’est traduite par la « perte » de 348 000 journées de grève, en hausse par rapport aux 210 000 journées le mois précédent. Le nombre d’arrêts de travail a atteint 654, le chiffre le plus élevé jamais enregistré par le Bureau National des Statistiques (ONS) avec la participation de 250 000 travailleur·euses.

Il y a eu presque 1,4 million de journées de grève depuis décembre. Les reportages sur les grèves, bannis depuis longtemps dans les médias, sont aujourd’hui courants. L’idée d’organiser des piquets de grève, de manifester et de faire grève est acceptée maintenant par des millions de travailleur·euses. Et il en est sorti de larges débats sur comment les travailleur·euses peuvent se battre, peuvent gagner et où le faire.

Le rôle des directions syndicales

Mais il y a un problème. Presque un an après le début de la vague de grèves, il n’y a eu aucune victoire nette dans les batailles nationales. Au lieu de cela, les dirigeant·es syndicaux négocient des accords qui sont largement en dessous du taux d’inflation.

La stratégie de ces dirigeant·es a été déterminante. Si la première phase s’est souvent caractérisée par le niveau d’enthousiasme et de participation aux piquets de grèves, la deuxième phase a vu les grèves prendre la forme d’une guerre de tranchée épisodique de stop and go qui a limité la pression sur les employeurs et le gouvernement.

Le rythme des conflits a été fixé par en haut par la bureaucratie syndicale.

Les grèves étaient puissantes et largement soutenues. Mais leur nature saccadée a signifié que les employeurs et le gouvernement ont pu chercher à laisser passer la tempête avec l’espoir que l’enthousiasme des grévistes s’estomperait avec la montée des difficultés financières, et que l’opinion publique perdrait patience avec les perturbations causées par les grèves.

Et de plus en plus, même ce rythme intermittent a été cassé avec l’annulation ou le report des grèves et cela pour une succession de raisons dont la mort de la reine n’est pas le seul exemple.

Il y a eu des journées où des grévistes de différents syndicats ont agi ensemble. Le 1er février et le 15 mars par exemple, environ 500 000 travailleur·euses ont fait grève le même jour. Autour du 1er Mai, des enseignant·es, des fonctionnaires et des infirmier·es ont toustes fait grève mais pas le même jour.

Mais il n’y a pas eu de mouvement stratégique vers l’unité d’action.

La position initiale du gouvernement était d’affronter les grèves et de refuser de faire quelque concession que ce soit, tout en essayant de retourner l’opinion publique, à l’aide des médias, contre les grèves, les présentant comme des perturbations causées par de la pure cupidité.

Pourtant, arrivé à Noël, et lorsque des soignant·es ont commencé à faire des piquets de grève, le gouvernement conservateur, profondément impopulaire, a reconnu qu’il n’avait pas réussi à gagner l’argument dans la société face aux grèves et a changé de tactique. Il a alors cherché à entraîner les bureaucraties syndicales à signer des accords avec des concessions très limitées, qui étaient invariablement très en dessous des revendications initiales des grèves pour essayer de régler les conflits.

La troisième phase était donc celle d’accords limités et l’abandon d’actions supplémentaires. Mais nous avons aussi assisté à la résistance face à ce processus.

Les dirigeant·es du Royal College of Nursing ont invité leurs membres à accepter un mauvais accord. Mais les membres du syndicat se sont rebellé·es et ont rejeté l’accord. Dans le syndicat des universités (UCU), les travailleur·euses ont refusé de permettre aux dirigeant·es syndicaux de faire échouer les grèves et au moment de l’écriture de ces lignes, iels ont commencé un boycott de la correction des examens.

Quelle stratégie pour gagner ?

Des membres du Socialist Workers Party (SWP) et d’autres militant·es ont commencé à organiser celleux qui ne veulent pas accepter ces mauvais accords. Un meeting en ligne a rassemblé 400 personnes pour discuter de la coordination des grèves et pour certaines d’entre elleux, de la mise en place de réseaux pour se battre contre les reculs des dirigeant·es syndicaux.

Les traditions de la mobilisation à la base sont aujourd’hui faibles parce que la lutte a été très limitée depuis des décennies. Mais l’objectif est d’utiliser cette reprise des grèves pour reconstruire les réseaux militants.

Le mouvement a besoin aussi de se saisir de questions politiques plus larges – comme par exemple le besoin d’être contre le racisme et toute autre forme d’oppression. Le racisme et toutes les autres divisions sont un poison pour les travailleur·euses. Nous ne pouvons pas combattre les patrons si entre nous on se voit comme des ennemi·es.

S’appuyant sur nos analyses politiques plus générales, on pense que, puisque la libération des travailleur·euses découle de leur propre expérience de la lutte, cela ne marche pas s’il y a seulement des secteurs de travailleur·euses en grève ou si les actions restent sporadiques.

Les reculs des dirigeant·es syndicaux ont fait du mal. Mais cela n’est pas une raison de désespérer. Plutôt, il s’agit de dire que, tout en portant le maximum de solidarité à toutes les grèves qui ont lieu, il est crucial aussi de développer une confiance chez les travailleur·euses de la base, de pousser à ce que les grévistes participent le plus pleinement possible aux décisions sur les conflits et d’encourager la construction de réseaux qui puissent mettre la pression sur les permanent·es syndicaux et organiser des initiatives indépendamment de la bureaucratie quand cela est nécessaire.

Nous avons besoin que les travailleur·euses, et les grévistes en particulier puissent reprendre le contrôle de leurs syndicats. Cela passe par des assemblées générales, le droit des grévistes de décider si des propositions sont acceptées et si des grèves doivent être arrêtées ou suspendues, le contrôle des négociations par les grévistes et des comités de grèves élus.

Sans une telle façon de s’organiser, les permanent·es à plein temps limiteront la lutte et insisteront sur des compromis plutôt que sur la vraie confrontation. Il ne suffit pas de voir les travers des dirigeant·es syndicaux. Il doit y avoir aussi des alternatives organisationnelles avec une base politique différente.

Reconnaître que nous avons beaucoup de chemin à faire – se confronter à la réalité – est crucial pour réussir à la fin. Dans les années 1980, ça parlait beaucoup des vieilles méthodes de lutte dont la nature serait fatalement démodée – les grèves de masse, les piquets de grève solides par autant de grévistes et soutiens que possible, s’opposer aux lois antisyndicales, rester en grève jusqu’à la victoire, etc.

Le monde avait changé, nous disait-on. De telles tactiques c’était de « la cavalerie contre des chars ». C’était faux à l’époque. Il est clair maintenant que 40 ans après la grande grève des mineurs de 1984-1985 en Grande-Bretagne, ce sont les méthodes qui sont venues après, qui aujourd’hui sont épuisées – le partenariat avec les employeurs, les grèves d’une journée, agir dans les limites de la loi, chercher désespérément le soutien des médias, rejeter l’activité militante.

Ces tactiques furent le résultat de la défaite et du désespoir et elles nous ont amené·es à un point où la classe ouvrière bat en retraite depuis des décennies. C’est pourquoi il est si important de célébrer les grèves de 2022-2023, mais sans être satisfait des petites avancées.

Charlie Kimber

Charlie Kimber est un membre dirigeant du Socialist Workers Party en Grande-Bretagne et rédacteur en chef de leur journal.

Le titre et les intertitres sont de nous.