Moins d’un mois après sa nomination, au lendemain d’une grève très massive dans l’Éducation, la ministre Amélie Oudéa-Castera a été débarquée du ministère de l’Éducation nationale. Quatre semaines plus tard, une mobilisation historique des enseignant·es et des parents d’élèves s’amplifie en Seine-Saint-Denis et déstabilise la nouvelle ministre N. Belloubet. Il se passe quelque chose de puissant dans l’Éducation.

Les Cahiers d’A2C #12 – MARS 2024

Depuis l’arrivée de Macron au pouvoir, la crise profonde du système éducatif français, provoquée de longue date et qu’il s’acharne à amplifier — plus de 10 000 postes supprimés depuis 2017 — n’a cessé d’être mise en scène par les ministres successifs de l’Éducation pour justifier une véritable thérapie de choc ultralibérale. Tout le système y passe : le primaire, le lycée général et technique, le lycée professionnel et le collège.

Mais la révolte massive des enseignant·es et des parents, en réaction aux coups portés, est en train de transformer la crise du système éducatif en crise idéologique, sociale et politique. Elle s’inscrit sans nul doute dans la continuité de l’énorme mobilisation contre les retraites et peut apporter des réponses aux questions qu’elle a soulevé.

Une école de classe

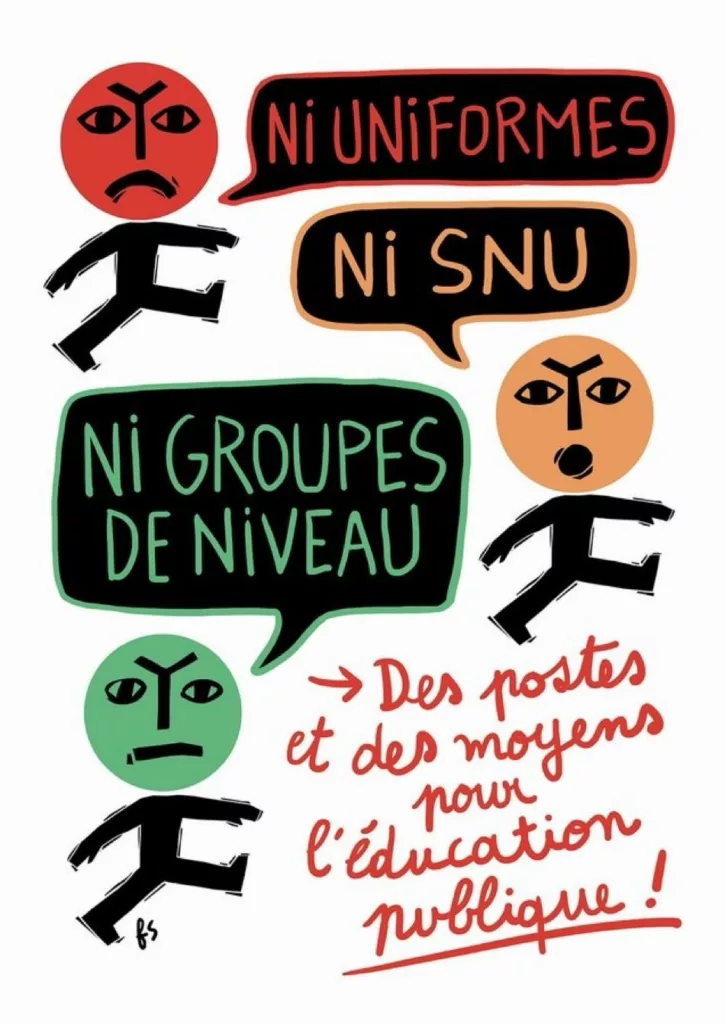

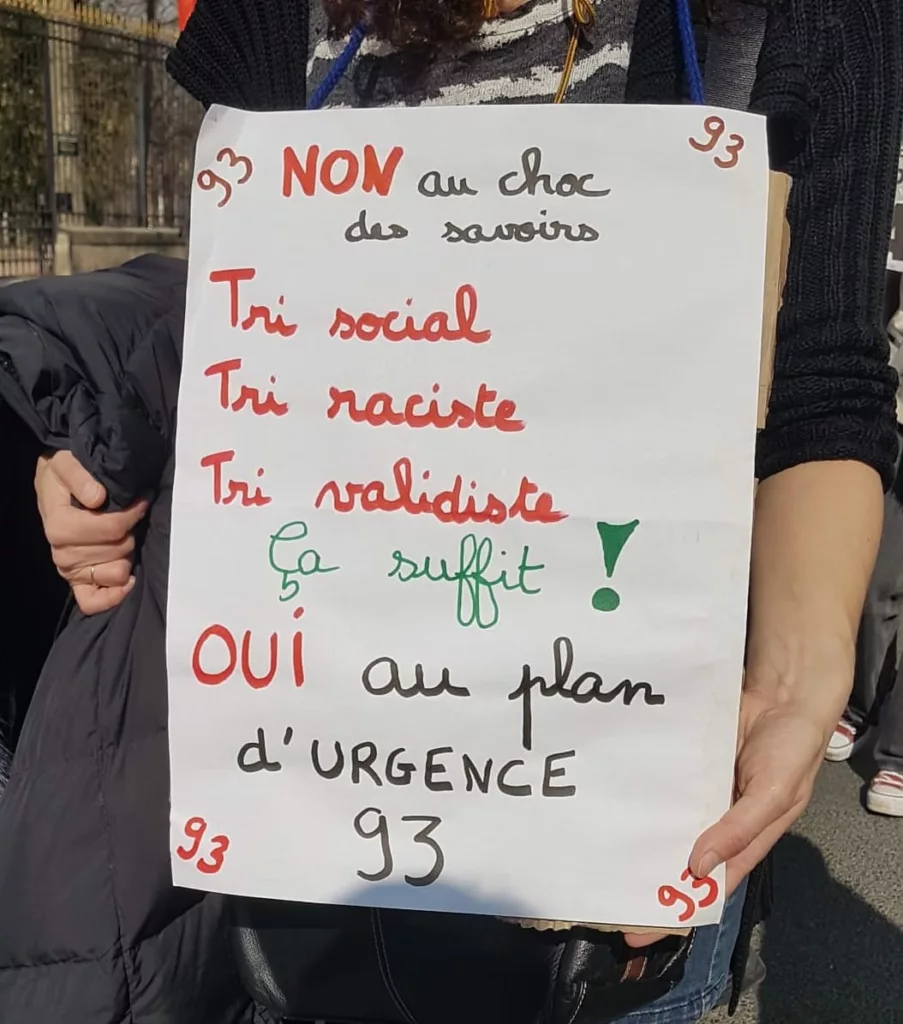

L’attaque brutale contre le collège unique, par la mise en place de groupes de niveaux et d’un brevet des collèges couperet pour le passage en seconde, vise à exclure précocement un grand nombre d’enfants des classes populaires de l’accès au lycée, en organisant le tri social dès leur 11 ans. Que cette tâche ait été confiée à Amélie Oudéa-Castera, issue de la grande bourgeoisie, qui scolarise ses propres enfants dans l’établissement privé le plus sélectif et réactionnaire de l’entre-soi bourgeois, l’école Stanislas, n’est pas qu’un symbole.

Sa nomination éphémère comme ministre de l’Éducation révèle au grand jour le mépris de classe de la bourgeoisie et le rôle que la société capitaliste assigne à l’école.

En effet, celle-ci ne se résume pas à la transmission de connaissances générales ou techniques destinées à s’insérer dans la société et à y participer. Elle vise fondamentalement à défendre les intérêts de la classe dominante, à maintenir son joug sur la classe des travailleur·euses : s’assurer par une sélection constante que chacun·e soit bien assigné·e à sa classe, que la future génération qu’elle entend exploiter — davantage que la précédente — soit suffisamment formée aux besoins de son appareil productif et qu’elle se soumette à une autorité répressive comme celle qui prévaudra dans l’entreprise où elle sera exploitée quand elle sera suffisamment formée.

Comme toute institution de contrôle de classe, la Justice, la Police ou l’État en général, l’École publique se pare d’un vernis idéologique, celui de l’égalité des chances, renvoyée au « mérite » de chacun·e, permettant la promotion sociale. Mais toute son histoire montre que ce n’est qu’illusion.

Prenant le pouvoir au cours de la Révolution française, la bourgeoisie a rapidement systématisé la formation de ses cadres, pour consolider ses institutions et développer son appareil productif, par la création de lycées, de facultés, des premières grandes écoles, qui étaient exclusivement réservées aux garçons de la bourgeoisie et de la noblesse. Plus de deux cent ans après, c’est de ces grandes écoles, Polytechnique, HEC, les Mines, Centrale, l’ENA… que proviennent la grande majorité des dirigeant·es du CAC 40 et les hauts cadres de l’État. Les enfants des classes favorisées y représentent près des 90 % des élèves tandis que, par exemple, la prestigieuse école Polytechnique n’accueille que 0,4 % d’enfants d’ouvrier·es. Au travers d’une sélection du primaire au secondaire, au travers des « prestigieux » établissements privés comme l’école Stanislas ou leurs équivalents publics, les enfants de la bourgeoisie, armés du capital économique, culturel et social indispensable, se préparent à recevoir les rênes du pouvoir de leur classe.

La bourgeoisie ne s’est intéressée à l’éducation des classes populaires que bien plus tard. Les classes laborieuses n’avaient pas besoin de connaissances spécifiques pour subir l’exploitation effrénée de la bourgeoisie. L’enseignement populaire, primaire et non obligatoire, restait rudimentaire et largement sous la coupe de l’Église. Lorsqu’elle s’y intéressa, à la fin du 19e siècle, ce ne fut pas pour répondre aux besoins des classes populaires mais pour asseoir sa domination.

L’enseignement public, gratuit et laïc, est devenu obligatoire jusqu’à 13 ans en 1882 sous l’impulsion de Jules Ferry. La révolution industrielle et l’exode rural avaient provoqué l’éclatement des structures sociales traditionnelles et un nouveau type de socialisation émergeait, alors que par la lutte des classes, le mouvement ouvrier devenait un sujet politique. Il menaçait de déstabiliser l’ordre bourgeois encore attaqué sur sa droite par les royalistes, épaulés du clergé.

« Si cet état de choses se perpétue, expliquait Jules Ferry, il est à craindre que d’autres écoles se constituent, ouvertes aux fils d’ouvriers et de paysans, où l’on enseignera des principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d’un idéal socialiste ou communiste emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871 ». Il faisait référence à la Commune de Paris qui avait l’audace de vouloir mettre en place une école gratuite et laïque pour le peuple.

Pourfendeur acharné de la Commune, Jules Ferry, surnommé le « Tonkinois », était également un partisan actif de l’expansion coloniale, animé par une vision profondément raciste de la société, qui ne doutait pas que « les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures ». Le principal manuel d’histoire qui allait nourrir les générations d’instituteur·rices et d’élèves jusqu’à la Seconde Guerre mondiale donnait le ton : «Vous avez le devoir de vous instruire, parce qu’un citoyen ignorant est incapable de servir son pays. […] Soyez patriotes ! »

Ainsi s’est forgée l’école « républicaine » tant célébrée par nos dirigeant·es. L’État, prenant en charge l’intérêt collectif de la bourgeoisie, a bâti une école publique offrant une formation minimale dont le rôle principal était de soumettre la future force de travail en formation à l’ordre bourgeois dominant. Lui inculquer le respect de la hiérarchie sociale et de l’autorité pour la préparer à celle qu’elle subira dans l’entreprise. La faire adhérer au nationalisme afin qu’elle puisse servir de chair à canon plus tard, durant la Première Guerre mondiale.

Macron s’efforce de mettre en place l’école du futur qu’il promettait lors de sa funeste réélection : un tri de classe précoce totalement assumé, la volonté de mettre la jeunesse au garde-à-vous par l’uniforme et le SNU, le renforcement de l’autoritarisme de la hiérarchie contre les enseignant·es, celui des enseignant·es contre les élèves. Le nationalisme, qui vise à souder la classe exploitée aux intérêts de ceux qui l’exploitent face à l’ennemi extérieur, désigne également l’ennemi intérieur par une instrumentalisation islamophobe de la laïcité. On interdit l’abaya, on ferme le lycée privé musulman Avérroes mais on porte au pinacle une école catholique, réactionnaire, sexiste et homophobe : Stanislas. Si l’école du futur ressemble furieusement à celle de Jules Ferry c’est parce qu’en tant qu’école de classe, sa trajectoire est soumise à celle du capital.

École et trajectoire du capital

La massification de l’enseignement au cours du 20e siècle dans le primaire, puis dans le secondaire et les universités, répond à la complexité technique croissante du système de production capitaliste, au besoin d’une main-d’œuvre à la fois plus qualifiée, plus spécialisée, plus stratifiée, nécessitant de nouveaux savoirs techniques ou théoriques.

L’enseignement technique se développe dans l’entre-deux-guerres tandis que les établissements secondaires, jusque-là payants, excluant les classes populaires, deviennent gratuits et plus accessibles à une minorité « méritante ».

Mais c’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la massification se généralise. Pendant les Trente Glorieuses, le développement du complexe militaro-industriel, de la production et de la consommation de masse, ainsi que l’explosion des emplois tertiaires, nécessitent une main-d’œuvre nombreuse et de nouvelles qualifications. L’accès au collège se développe dans les années 1960, mais selon des filières séparées qui organisent un tri social précoce, avant la mise place du collège unique en 1975. L’enseignement secondaire explose dans les années 1970. De 20 % de bachelier·es en 1968, on passe à 30 % en 1984 puis 60 % en 1994 grâce au développement des filières technologiques ou professionnelles, plus accessibles aux catégories populaires.

Mais si on atteint aujourd’hui 80 % de bachelier·es, c’est au prix d’un tri social organisé par ces filières qui n’offrent pas les mêmes perspectives d’accès au supérieur. Ce chiffre masque aussi le processus de dévalorisation des diplômes. Car l’espoir d’obtenir un diplôme qui garantit un salaire suffisant, voire une promotion sociale, nécessite de monter plus haut. Mais si le taux de poursuite des études dans le supérieur explose de 21 % d’une classe d’âge au début des années 1980 à 45 % en 1995, il stagne depuis lors, tout comme le taux de bachelier·es. Ils suivent le taux de dépenses publiques de l’éducation par rapport au PIB qui a même, depuis, baissé de 10 %.1

Ce tri social qui commence au tout début de la scolarisation, s’accompagne d’un tri « racial » et aussi validiste. En 2011, les trois quart des enfants d’immigré·es d’Afrique subsaharienne étaient scolarisé·es dans les filières professionnelles comme la moitié de celleux d’immigré·es turcs et portugais.

Alors que 28 % de la population est sous le seuil de pauvreté en Seine-Saint-Denis, 32 % de la population est d’origine immigrée, les dépenses moyennes par élève sont de 9 % inférieures à celles de la capitale, condamnant à l’échec les politiques d’éducation prioritaire.

De haut en bas, l’école reproduit les classes. Si elle destine l’élite des grandes écoles au pouvoir de la classe dirigeante, elle assigne les autres à rester dans celle des exploité·es. Pour la très grande majorité des jeunes sortant du système éducatif, les diplômes ne garantissent pas l’ascension de classe mais au mieux un salaire plus décent au prix, surtout, d’une augmentation de leur taux d’exploitation en tant que main-d’œuvre plus ou moins qualifiée.

La révolte de mai 1968 et l’explosion des luttes sociales et émancipatrices des années qui ont suivi avaient nourri les espoirs d’une réelle démocratisation du système scolaire. Elles avaient renouvelé la critique d’une école de la reproduction sociale et avaient revigoré les pédagogies anti-autoritaires fondées sur la coopération plutôt que la compétition, sur la nécessité d’un enseignement polyvalent des savoirs et des techniques plutôt que le tri social. Mais ces espoirs se sont heurtés aux contradictions propres au capitalisme, à la crise qui s’est développée à la fin des années 1970 installant de nouveau un chômage de masse, au reflux des luttes et à la contre-offensive ultralibérale du capitalisme mondial pour récupérer la part de la plus-value gagnée par les travailleur·euses durant les décennies précédentes. Nombreux·ses qui avaient cru que l’arrivée au pouvoir de la gauche réformiste dans les années 1980 allait concrétiser les exigences d’une école démocratique et émancipatrice se sont aperçus que, s’adaptant à la trajectoire du capital, cette même gauche se convertissait aux politiques libérales.

La mondialisation financière, accélérant la concurrence entre capitaux, n’a pas épargné les services publics. La nouvelle culture du management ainsi que la logique d’évaluation permanente et de concurrence en vue de réduire les coûts s’est généralisée. C’est sous la gauche plurielle en 2001 qu’est votée une loi2 instaurant un management public calqué sur le privé. Le développement de l’autonomie des établissements donnait de plus en plus de pouvoir aux chefs administratifs.

Macron et l’accélération de la crise

La thérapie de choc que Macron impose à l’Éducation nationale depuis son accession au pouvoir répond à l’accélération de la crise mondiale du capital depuis 2008 où le système financier mondial n’a été sauvé que par un investissement massif des États, qui a fait exploser la dette publique et alimente aujourd’hui la poussée inflationniste. La course effrénée aux profits que se livrent les capitaux nécessite au niveau national une main-d’œuvre moins coûteuse et plus docile, plus rapidement adaptable à leurs besoins immédiats. Au niveau international, l’affrontement des blocs de capitaux conduit à une exacerbation telle des tensions internationales que la question de la guerre fait son retour, entraînant l’augmentation des dépenses militaires et le développement du nationalisme.

L’École est soumise à des réformes continues. Parcousup a décuplé la sélection vers le supérieur tandis que la réforme du lycée a dévalorisé le bac et individualisé le parcours des élèves, les rendant responsables de leur éventuel échec. La réforme du lycée professionnel a réduit de moitié les enseignements pour étendre la période de stage en entreprise pour le plus grand profit des patrons. Les écolier·es du primaire sont soumis·es à des évaluations continues qui visent notamment à préparer le tri précoce qu’Attal veut imposer par la réforme des collèges. Ces réformes s’accompagnent d’une transformation profonde du travail des enseignant·es, soumis·es à toutes sortes de prescriptions multiples et d’injonctions pédagogiques, à des évaluations et des réunions incessantes jusqu’à l’épuisement. Leur savoir-faire professionnel, leur liberté pédagogique doivent s’incliner devant les neurosciences, nouveau dogme du ministère, et devant l’intelligence artificielle censée transformer l’enseignant·e « sachant·e » en enseignant·e « accompagnant·e ». Cette dévalorisation professionnelle du métier qui les transforme en rouage d’une mécanique de tri social accompagne un long déclassement salarial qui a fait fondre leur pouvoir d’achat de 25 % en 30 ans. La montée en puissance des emplois précaires qui représentent aujourd’hui 20 % des emplois est un prélude à la casse du statut pour imposer un allongement du temps de travail, un recrutement local, et la fin de l’emploi à vie qui leur assure une relative indépendance vis-à-vis de leur hiérarchie.

À la mise au pas et au garde-à-vous des élèves par l’uniforme et le SNU s’ajoute celle du corps enseignant par le renforcement du pouvoir des chef·fes d’établissement sur les carrières et la multiplication de sanctions et de déplacements forcés de professeurs.

La Seine-Saint-Denis montre la voie

Ces réformes ne se font pas sans remous. Blanquer a dû affronter une grève du bac avec un soutien syndical inédit ainsi qu’une explosion de colère contre sa politique sanitaire pendant l’épidémie de Covid. L’implication des enseignant·es a été massive dans le mouvement des retraites.

Mais la grève inédite qui enflamme la Seine-Saint-Denis traduit un saut qualitatif. Elle est reconduite dans de nombreux établissements du département depuis le 26 février avec des journées qui comptabilisent plus 60 % de grévistes. Elle s’appuie sur des assemblées de secteurs ou de villes qui impliquent de nombreux·ses enseignant·es, avec leurs syndicats unis, dans les décisions de reconduire la grève. À leurs côtés, elle mobilise et implique de façon massive et inédite les parents d’élèves au travers de réunions publiques, de rassemblements, de porte-à-porte ou de blocages. Le 14 mars, des cortèges partis d’une dizaine de villes ont irrigué le département pour converger à plus de 5 000 à Bobigny.

Il n’est pas anodin que cette grève massive se produise quelques mois après la mobilisation des retraites, elle en est la prolongation et l’approfondissement. Si Macron à fini par faire passer sa réforme — de peu, à coup de 49.3 — il a échoué sur son objectif principal, celui d’infliger une défaite cuisante à la classe ouvrière dont elle ne se relèverait pas. Au contraire, pendant quatre mois des millions de salarié·es ont répondu aux quatorze journées de grève appelées par l’intersyndicale, renforçant la confiance collective dans la mobilisation et dans les syndicats.

C’est cette confiance qui a sans doute permis aux équipes militantes de concrétiser le plan d’urgence que réclame la Seine-Saint-Denis et qui était en gestation depuis longtemps. Après plusieurs mois de campagne au travers d’enquêtes menées par l’intersyndicale, qui mettait au grand jour l’état de délabrement de l’éducation dans le 93, la colère aiguisée par les annonces de G. Attal s’est cristallisée au retour des vacances de février.

Cette mobilisation, qui inspire au-delà du 93 et pourrait s’étendre, apporte aussi des réponses partielles aux impasses auxquelles le mouvement des retraites a été confronté. En espaçant les mobilisations pour les caler sur le calendrier législatif, en limitant les revendications au retrait défensif de la réforme, sans laisser de place à des revendications sur les conditions de travail immédiates des salarié·es, elle limitait la possibilité d’ancrage local de la grève et de l’extension d’un mouvement reconductible.

Le plan d’urgence offensif qu’exigent les enseignant·es du 93, en plus de l’abandon de la réforme du collège, permet cet ancrage parce qu’il est élaboré avec les enseignant·es, à la base, et répond à des conditions de travail concrètes et locales. L’organisation de la lutte au travers d’assemblées massives permet d’impliquer le plus grand nombre dans l’action, la construction et la direction de la grève. En votant une motion condamnant la loi Asile et immigration, lors de l’AG du 7 mars qui a rassemblé 450 grévistes, elle permet aussi d’intégrer l’indispensable combat antiraciste, ce à quoi s’était refusé l’intersyndicale contre la réforme des retraites alors que Darmanin préparait sa loi.

À tou·tes celleux qui, pendant le mouvement des retraites, s’interrogeaient sur leur pouvoir ou non de bloquer la société et qui cherchaient désespérément le secteur stratégique auquel se raccrocher, les enseignant·es du 93 répondent présent·es ! Non pas en tant que locomotive, mais comme exemple d’une dynamique capable de mobiliser massivement les enseignant·es mais aussi les parents. Mobilisé·es en tant que parents, iels sont aussi susceptibles de se mobiliser en tant que salarié·es et de s’inspirer d’une dynamique pour étendre le domaine de la révolte.