Le mouvement débuté le 19 janvier, de par ses forces et ses contradictions, nous engage à développer une stratégie syndicale qui renforce l’émancipation de notre classe par elle-même, son auto-organisation et son unité dans la lutte au-delà de ses clivages internes.

Les Cahiers d’A2C #07 – Mars 2023

L’attaque actuelle des classes dirigeantes est une offensive éminemment politique : la pierre angulaire de la réforme des retraites est l’élévation de l’âge légal de départ à 64 ans. Derrière les prétextes de l’équilibre budgétaire ou de l’allongement de l’espérance de vie, c’est une défaite historique de notre classe et de ses organisations que cherchent à imposer Macron et la classe dont il est l’incarnation politique.

La principale contradiction du mouvement en cours se trouve dans le rapport entre sa dimension massive — la part significative de notre classe désirant un affrontement généralisé, les foules immenses qui battent le pavé à chaque manifestation, des mobilisations massives et suivies hors des métropoles, la popularité du mouvement dans toute la population — et ses rythmes actuels, reposant principalement sur les dates de mobilisation décidées par les directions syndicales.

Il s’agit ici de défendre la nécessité pour les révolutionnaires de s’investir dans les fronts syndicaux et d’y élaborer une stratégie politique pour l’autonomie de notre classe dans ses luttes, le seul moyen par lequel nous serons en capacité de poser la question de notre émancipation. Cet article ouvre un « chantier » d’élaboration au sein du groupe Pour l’Autonomie de classe riche de ses expériences d’intervention dans les unions locales ou dans les syndicats du public et du privé.

Le syndicalisme, un paradoxe ?

Défendre l’intervention des révolutionnaires dans les syndicats n’a plus rien d’évident pour qui pense que l’émancipation des travailleuses et des travailleurs ne peut être que l’œuvre des travailleuses et des travailleurs elles et eux-mêmes. En ce sens, pourquoi se regrouper au sein d’organisations largement insérées au sein du fonctionnement « normal » du mode de production capitaliste et qui ont trop souvent accompagné les réformes et restructurations néolibérales sans broncher ?

Le syndicalisme n’est pas intrinsèquement synonyme de lutte des classes. Dans l’histoire des affrontements entre le prolétariat et la bourgeoisie, que l’organisation de la classe exploitée passe par la constitution de syndicats n’est pas une évidence : dans l’Italie des années 1970, des luttes ouvrières intenses se déroulent hors voire contre les cadres syndicaux. Le mouvement des Gilets jaunes, dans la complexité de sa composition et des représentations politiques qu’il portait, a pu aussi porter une lutte à un niveau très intense hors des instances classiques de représentation des exploité·es, d’organisation ou de régulation de la lutte des classes.

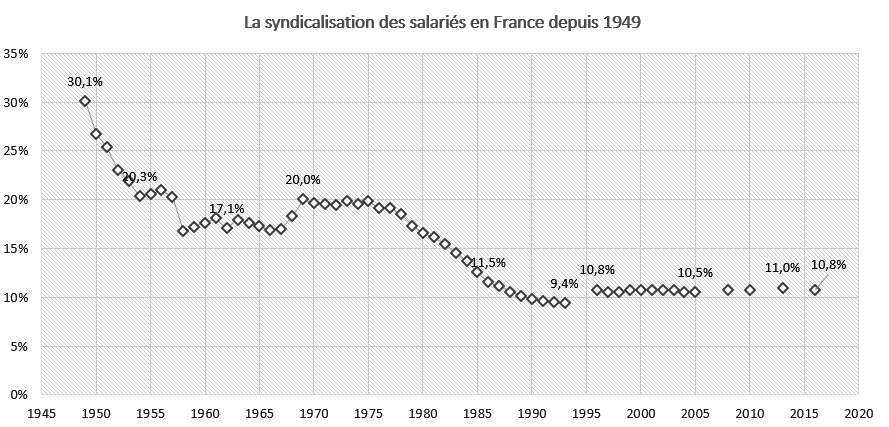

Cependant, c’est bien l’expérience quotidienne de l’exploitation vécue par notre classe qui induit la nécessité de l’outil syndical. Le mode de production capitaliste implique une double division : d’une part le clivage entre les détenteurs de capitaux et celles et ceux chargé·es de sa valorisation sous le régime du salariat, d’autre part, une multitude de divisions et de stratifications à l’intérieur même de ces deux pôles : concurrence entre blocs de capitaux et mise en concurrence des travailleur·euses, la variation des modalités de l’exploitation selon les hiérarchies patriarcales et/ou racistes… Le syndicat intervient comme première barrière au déchaînement sans frein de la violence du rapport social d’exploitation dans les boîtes ; là où la représentation syndicale est la plus faible, la soumission des salarié·es est la plus forte. Mais c’est justement la faiblesse du taux de syndicalisation, les défaites des mobilisations syndicales des dernières décennies, la sclérose de certains cadres de base, l’absence de représentations dans des secteurs entiers de l’économie qui peuvent amener à proclamer l’inactualité du syndicalisme dans la lutte des classes.

Le syndicalisme est-il toujours un outil de notre classe ?

Sur plus de 25 millions de salarié·es, on compte moins de 4 000 000 de syndiqué·es divisé·es entre pas moins de huit centrales différentes : approximativement, la CGT et la CFDT revendiquent plus de 600 000 d’adhérent·es chacune, FO 300 000, l’US Solidaires, la FSU, l’UNSA, la CFE-CGC et la CFTC, 100 000 adhérent·es chacune. Le niveau d’organisation de notre classe est historiquement faible, le taux actuel de syndicalisation (entre 5 et 11 % du salariat selon les modes de décomptes) correspond à celui du début du 20e siècle, une époque où la seule centrale existante était une CGT explicitement révolutionnaire. Si les premières dates de mobilisation contre la réforme des retraites semble avoir favorisé plusieurs dizaines de milliers d’adhésion, l’intensification des luttes économiques pour l’augmentation des salaires ou la généralisation de luttes politiques depuis 2016 et la loi Travail ne semblent pas avoir remis l’outil syndical au centre des préoccupations des activistes et d’organisateur·rices du mouvement.

Pire encore, selon les données de Force ouvrière, la présence syndicale est profondément inégale en fonction des secteurs d’activité. Le salariat serait ainsi divisé en trois regroupements définis en fonction de leur niveau de syndicalisation :

– Un premier regroupe 7 000 000 de salarié·es dans des secteurs fortement syndiqués à l’image de la SNCF ou de l’éducation.

– 6 000 000 de salarié·es travaillent dans des secteurs plus faiblement syndiqués mais avec de fortes concentrations comme la métallurgie.

– 13 000 000 de salarié·es travaillent quant à eux dans des « déserts syndicaux », des secteurs très faiblement syndiqués comme le commerce ou les trusts du tourisme.

D’après un article dans le Monde diplomatique de mars 2020, les politistes Sophie Béroud et Jean-Marie Pernot constatent que dans près de 70 % des lieux de travail dans le privé, aucun représentant syndical n’est présent en permanence. Dans ces secteurs désertés des centrales syndicales, là où la main-d’œuvre est bien souvent féminisée et racisée, où les conditions de travail dégradées et la surexploitation s’appuient sur les oppressions et hiérarchisations racistes et patriarcales, on ne peut aussi que constater que l’absence d’outil syndical ne laisse en rien la place à des luttes autonomes. À cela il faut ajouter toutes les marges du salariat qu’organise la classe capitaliste pour intensifier et étendre encore plus l’exploitation, travailleur·euses handicapé·es hors du cadre du droit travail dans les ESAT, exploitations des prisonnier·es, conditionnement du RSA à la réalisation d’heures de travaux contraints, expansion des stages et des contrats d’apprentissage…

Par contre, lorsque les secteurs les plus dominés du salariat décident de relever la tête (femmes de chambre de l’Hôtel Ibis, caissières et commis de Monoprix, travailleurs sans-papiers de Chronopost, femmes de ménage d’ONET, etc.), pour leur salaire, leur statut et leur dignité, c’est via l’outil syndical que la lutte débute, que se construisent les cadres de discussion et de décision, que la confiance se gagne.

Un simple problème de direction ?

Une analyse courante de militant·es révolutionnaires consiste à penser que tous les maux du syndicalisme d’aujourd’hui sont dus aux bureaucraties syndicales. Sans nier les effets délétères de la permanentisation de nombreux·euses militant·es syndicaux·ales ou la confusion souvent entretenue entre l’intérêt général du salariat et ceux de corporations spécifiques ou des appareils, le principal investissement des révolutionnaires dans les syndicats ne peut être pour la construction de directions et de bureaucraties alternatives par des militant·es issus de formations politiques réduites, accompagné de constructions de cadres artificiels n’ayant en réalité que peu de prise sur la conduite des luttes et peu à voir avec l’auto-organisation des travailleur·euses. Comme l’analysait déjà Rosa Luxembourg, dans Grève de masse, partis et syndicats, observant les processus de grève ayant conduit à la première révolution russe de 1905, une grève générale ne peut être décrétée par en haut, quel que soit les options idéologiques choisies par les cadres. Ce constat est plus que jamais vrai aujourd’hui, aussi les questions stratégiques ne peuvent se résoudre en un simple tour de passe-passe à la tête des syndicats, où une direction de bureaucrates réformistes serait remplacée par des militant·es révolutionnaires.

Le syndicalisme révolutionnaire du 21e siècle est certainement en premier lieu l’humble construction d’un outil organisant une fraction significative de nos collègues, en cherchant l’implication militante du plus grand nombre tout en forgeant la confiance nécessaire chez la plupart d’entre elles et eux pour tenir des positions sans concession.

Un syndicalisme face au défi de la composition de notre classe

À la concentration du capital analysée par les marxistes du début du 20e siècle résultant de la concurrence capitaliste dans laquelle les plus grosses entreprises broient ou absorbent les plus faibles a succédé une grande restructuration de la production, une fragmentation des unités de production et des statuts pour les salarié·es (présence de plusieurs employeurs à l’intérieur d’une seule usine via la généralisation de la sous-traitance), une déconcentration ouvrière, l’expansion du secteur des services, l’individualisation des processus de production (management par la peur, isolement des travailleur·euses sur les chaînes ou dans les entrepôts). Ainsi, selon l’Insee, en 2020, les 200 plus grandes entreprises, comprenant au moins 5 000 salarié·es et regroupées en une trentaine de filiales emploient 30 % des salarié·es et réalisent 27 % du PIB. Les trusts industriels et tertiaires réunissent près de 30 000 entreprises et concentrent 67 % des salarié·es.

Pourtant, la concentration ouvrière tend à diminuer. De 1979 à 1994, l’emploi a surtout baissé dans les très grands établissements : les établissements de plus de 1 000 salarié·es, qui représentaient 23 % de l’emploi en 1979, n’en constituaient plus que 13 % en 1994 et 7 à 8 % aujourd’hui. Dans le même temps, les établissements de moins de 50 salarié·es augmentaient leur part dans l’emploi industriel (22 % en 1979, 33 % en 1994). Cette phase correspond en partie au développement de la sous-traitance et de l’intérim (qui emploie 3 millions de personnes). Ces développements récents posent des questions essentielles pour l’action syndicale qui ne sont que trop peu posées à l’intérieur des groupes révolutionnaires si ce n’est que pour trop souvent proclamer la mort prématurée du syndicalisme et son absence de pertinence comme cadre pour la lutte des classes.

Cela nécessite de penser l’unité entre collègues sur un même lieu de travail qui pour une même tâche sont parfois soumis·es à trois statuts ou trois employeurs différents. Cela demande de réfléchir à l’unité de l’ensemble des salarié·es d’un seul lieu de travail pour surmonter ces divisions qui se superposent souvent à celles du genre ou de la race.

Cela commence certainement par arrêter de mystifier le rôle stratégique de certains secteurs par leur pouvoir de blocage supposé ou leur concentration appartenant au passée. Pour la transformation révolutionnaire de la société et la généralisation de la grève contre la réforme des retraites, nous devons avoir en tête qu’une femme qui nettoie les gares et qui est salariée d’ONET est aussi importante qu’un conducteur ; pour paraphraser Lénine : une cantinière scolaire doit pouvoir diriger un comité de grève dans une école.

Rôle des unions locales

À bien des égards, renforcer les unions locales est essentiel. Plus la boîte est petite, plus le pouvoir du patron ou du manager y est fort. De par la composition de notre classe, se battre contre un licenciement, pour des augmentations de salaire ou pour faire face à des cas de harcèlement sexiste et sexuel, les UL doivent prendre une place centrale dans la construction des luttes et leur coordination.

Penser le syndicalisme à l’échelle d’un quartier, suppose de construire des unions locales ouvertes, et dont la vie associative, politique et militante s’y organise. Ces outils syndicaux locaux peuvent s’avérer un outil décisif pour regrouper des salarié·es qui travaillent au sein d’une même enseigne, d’une même branche mais qui ont peu de liens. Les mouvements contre la loi Travail, celui de 2019-2020 ou l’actuel font naître des cadres interprofessionnels, où se rencontrent des syndicalistes, des chômeur·euses, des précaires du privé ou du public et s’organisent par en bas au sein d’un même quartier, d’une même ville, d’un même arrondissement. C’est par ces assemblées et de ces piquets de grève que notre classe peut se construire, se connaître et se reconnaître, de par l’expérience de la confrontation avec les classes dirigeantes tout en se promettant de construire un monde meilleur. Les unions locales peuvent s’avérer un outil essentiel pour penser des rythmes communs aux travailleur·euses à l’échelle locale.

Mais on ne peut pas penser les outils dont notre classe a besoin seulement en reflet de sa composition. Il faut les construire en ayant en tête un objectif clair : la réaffirmation du potentiel révolutionnaire de la classe des exploité·es. Il est nécessaire pour nous de rompre avec le précepte réformiste qui consiste à cloisonner la lutte économique entre les murs de l’entreprise et d’enfermer le politique dans les gradins de l’Assemblée nationale. La confiance engendrée par des grèves locales ou sectorielles pour l’augmentation des salaires ou sur les conditions de travail ne disparaît pas du jour au lendemain. Les problèmes des modalités immédiates de l’exploitation (salaire, temps de travail) impliquent de discuter concrètement du monde dans lequel on vit, des causes de l’inflation actuelle, de la répression et de la confrontation de classe, des oppressions patriarcales et racistes. C’est parce que les rapports fondamentaux de l’exploitation sont politiques que nos luttes le sont aussi et que notre intervention syndicale doit l’être du plus haut point.

Syndicalisme et autonomie de classe

L’unité de notre classe ne peut se construire de façon empirique si de larges franges des salarié·es défendent les mêmes idées misogynes et racistes que leur patron. L’unité se gagnera quand l’ensemble de l’atelier se videra lorsque surviendra un licenciement islamophobe. L’unité se gagnera quand des centaines de milliers de salarié·es feront grèves pour les droits des femmes et des revendications féministes. Cela implique de ne jamais cesser d’argumenter sur son lieu de travail ou dans les cadres syndicaux sur des bases politiques.

L’autonomie de classe ne peut se penser sans intervention syndicale. Mais elle se doit d’être pensée comme un outil pour favoriser l’auto-activité de notre classe, de penser la grève non pas comme un moyen de pression économique pour négocier des miettes mais bien pour se libérer un temps nécessaire à l’activité de la lutte par en bas, pour poser la question de qui contrôle la production ? Qui est en capacité de bâtir le monde dans lequel nous souhaitons vivre ? Cette question du contrôle implique de rompre avec un syndicalisme qui se moule dans l’idée de la concurrence et du made in France et en finisse par négocier le poids des chaînes au gré de la stagnation économique.

Mike Davis, militant révolutionnaire et intellectuel marxiste, nous a quittés en octobre dernier. À la suite de son expérience de chauffeur routier à la fin des années 1960, il comparait le travail de celles et ceux qui organisent les travailleur·euses à celui d’un jardinier patient : une besogne quotidienne, sur le temps long, souvent frustrante car ses effets ne peuvent être prédis avec certitude.

C’est justement dans cette action quotidienne et méthodique que nous devons nous engager, jusqu’au jour où l’enjeu de la lutte ne sera plus l’âge de départ à la retraite, le niveau du salaire mais bien le contrôle sur la production, la mise à bas de l’ordre politique, l’abolition du salariat et de la marchandise, en un mot : la révolution.