Face à l’urgence climatique, cet article s’inscrit dans une série Pour une écologie matérialiste : les effondrements et la classe afin d’y développer une analyse de la crise environnementale dans laquelle s’embourbe le capitalisme et des enjeux militants qui en découlent. Ce premier article est un état des lieux de la catastrophe climatique et environnementale à l’aune des recherches scientifiques actuelles sur le sujet.

Les Cahiers d’A2C #09 – Septembre 2023

Dans une perspective stratégique, nos milieux militants ont tout intérêt à intégrer dans leurs réflexions un constat un tant soit peu précis et explicite des catastrophes environnementales à venir. Premier des trois volets de la série d’articles sur l’écologie matérialiste, ou comment s’organiser collectivement et politiquement autour des enjeux environnementaux actuels.

Nous aurons été prévenus. Pour Antonio Guterres, « l’ère de l’ébullition mondiale est arrivée ». Depuis sa fonction censément consensuelle, le secrétaire de l’ONU ne sait plus quels mots employer depuis plusieurs années pour le dire : le monde s’orienterait vers un réchauffement d’au moins 3 °C, très loin de la barre des 1,5 °C censée éviter un cataclysme environnemental. En fait, les pires scénarios, vers lesquels nous nous dirigeons, alertent sur notre possible disparition et l’encore plus probable effondrement des structures sociétales actuelles dans les deux décennies à venir. Le déni reste pourtant énorme et touche, au-delà d’élites cyniques, une large partie de la population et des milieux militants. Présente dans la tête de chacun·e, la menace environnementale reste pourtant traitée de manière complètement édulcorée et floue dans le débat public. Disqualifié depuis son utilisation par les collapsologues en 2015, la notion d’effondrement traduit pourtant bien la brutalité concrète des ruptures à venir. Souvent considérée comme dépolitisante, sa mobilisation par le champ scientifique permet de décrire des processus pouvant faire l’objet d’une lecture marxiste.

L’heure de l’emballement climatique

Depuis deux ans, les catastrophes et les dysfonctionnements s’enchaînent quotidiennement dans l’actualité. Si d’un coup d’œil les mégafeux et les tempêtes extrêmes nous suggèrent que les choses dérapent, les chiffres le confirment. À seulement + 1,26 °C de réchauffement global depuis la période préindustrielle, la moitié de la population fait déjà face à des pénuries d’eau pendant une partie de l’année, et le nombre de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire d’urgence a doublé depuis 2016, passant de 193 à 205 millions juste entre 2021 et 2022.

Les nouveaux records se succèdent, comme la sécheresse de 32 jours en France cette année (et ce en plein hiver) ou les hautes températures globales de juin 2023 jamais atteintes depuis 10 000 ans d’après l’ONU.

Le caractère exponentiel de ces phénomènes (c’est-à-dire le fait que leur vitesse de progression n’est pas linéaire mais se multiplie elle-même régulièrement) alors même que nous sommes encore sous la fameuse barre des 1,5 °C doit nous alerter. Il faut comprendre que si le réchauffement s’arrêtait immédiatement, les dynamiques à l’œuvre perdureraient : les perturbations climatiques comme les chaleurs extrêmes continueraient de déséquilibrer les milieux au-delà de ce qu’ils ne sont déjà. Mais le réchauffement climatique lui-même s’accélère très rapidement : la température a augmenté de 0,9 °C entre 1880 et 2018, soit en 140 ans, puis d’un demi-degré supplémentaire au cours des 5 dernières années.

D’après le GIEC, si les engagements actuels étaient tenus, le réchauffement s’élèverait à + 3,2 °C de moyenne mondiale en 2100, bien au-delà des 1,5 °C visés par les accords de Paris1. L’habitabilité de la Terre serait déjà fortement remise en cause, du fait des pénuries d’eau, des atteintes aux rendements agricoles et des événements climatiques extrêmes. Si rien qu’en France nous connaîtrions des étés caniculaires à plus de 50 °C, en fonction des scénarios c’est 50 à 75 % de la population mondiale d’ici la fin du siècle qui serait exposée entre 20 et 365 jours par an à des températures létales, pouvant causer la mort en quelques heures. Certaines régions densément peuplées seront déjà presque inhabitables dans la décennie, dont certaines nations armées nucléairement.

Malheureusement, de l’aveu même du GIEC, certains paramètres restent difficiles à quantifier et ne rentrent pas dans les modélisations de réchauffement, à commencer par les boucles de rétroactions. Ce terme qualifie certaines réactions naturelles au réchauffement climatique, qui viennent elles-mêmes alimenter ce réchauffement, l’autonomisant des émissions de gaz à effet de serre (GES) humaines. Parmi ces boucles on retrouve la fonte du permafrost sibérien et de l’Antarctique, l’acidification des océans ou les mégafeux, pouvant tous relâcher des quantités astronomiques de GES dans l’atmosphère jusqu’à réchauffer la planète de plus de 10 degrés. De même, la fonte des glaces en Arctique diminue sa capacité de réfléchissement des rayons solaires, augmentant le réchauffement des océans. Enfin, le rythme d’émissions de CO2 actuel pourrait nous conduire à la fin du siècle à une situation où des nuages, les stratocumulus, ne pourraient plus se former, amenant à un réchauffement de 8 °C à lui-seul.

Pour les scientifiques qui étudient ces boucles de rétroaction, les scénarios progressifs du GIEC sont biaisés car ils ne représentent pas les effets de seuil de ces emballements. Ces points de non-retour pourraient se déclencher entre + 1 et 2 °C (d’où l’objectif des + 1,5 °C des Accords de Paris) et leurs premiers signes sont déjà à l’œuvre. Schématiquement, on pourrait dire que nous n’avons pas un panel de scénarios possibles compris entre + 1 et + 6 °C, mais le choix entre un réchauffement de 1 à 2 °C, ou l’emballement incontrôlable du climat.

Ainsi les débats sur l’Anthropocène2, ses causes et sa dénomination (Capitalocène…) ne doivent pas invisibiliser ce fait majeur : l’Holocène, cette période géologique de stabilité climatique ayant permis l’apparition des sociétés humaines, prend fin, et ce non pas en plusieurs millions d’années mais en quelques décennies. La vitesse d’émissions de GES est plus rapide que jamais, y compris par rapport à celles ayant provoqué la 3e (et pire) extinction de masse il y a 250 millions d’années, quand 95 % des espèces disparurent sous un réchauffement de 34 °C en quelques milliers d’années. D’ici 50 ans on estime qu’au moins 3 milliards de personnes vivront hors des conditions climatiques qui ont permis à l’humanité de se développer.

Du climat à l’environnement : dégradations et pénuries

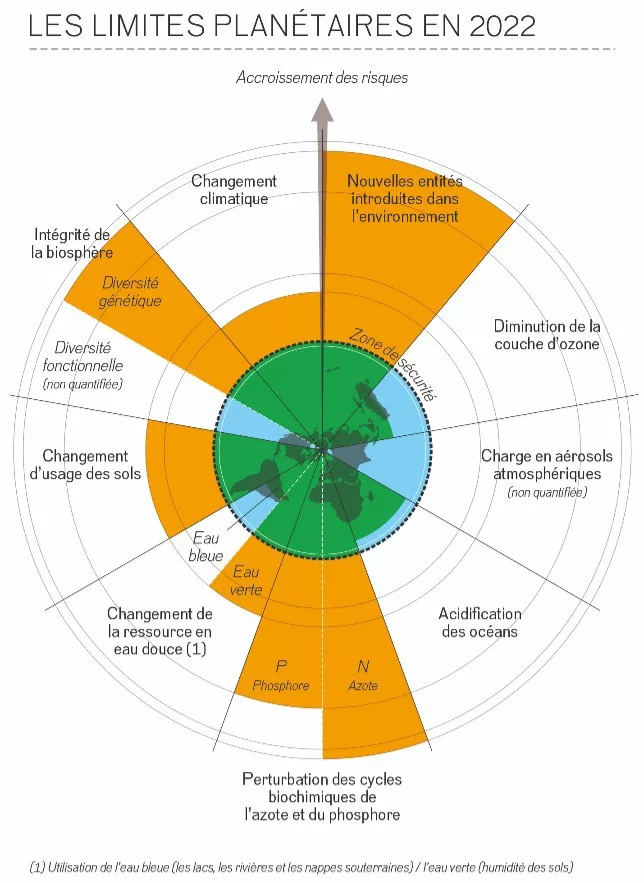

La situation climatique est donc plus grave que ce que nous indique le GIEC, qui admet à chaque rapport que la réalité est pire que ses projections. Certains événements se produisent 80 ans plus tôt que prévu et ce que nous en voyons en 2023 est sans commune mesure avec la situation des prochaines décennies. Mais surtout, l’approche climatique sur laquelle se focalise en grande partie le GIEC ne fait pas état d’autres limites environnementales qui menacent les conditions de vie planétaires, pour certaines à encore plus court terme et qui touchent au délabrement extrême de notre environnement.Depuis 2009, des scientifiques ont mis au point un modèle faisant état de neuf « limites planétaires » à ne pas dépasser pour éviter des « modifications brutales, non-linéaires, potentiellement catastrophiques et difficilement prévisibles de l’environnement ». Son actualisation régulière montre que six de ces limites ont déjà été franchies, à savoir :

– la concentration atmosphérique de CO2,

– la sixième extinction de masse des espèces,

– l’eutrophisation3 à l’azote et au phosphore des eaux,

– la dégradation des sols et la déforestation,

– la pollution par des matières synthétiques (plastique, chimie…),

– la dégradation des cycles d’eau douce.

Chacune de ses menaces représente un danger en soi pour l’équilibre écologique global. Notamment, les nanoplastiques sont devenus omniprésents dans l’eau, les sols et les organismes, rendant en outre l’eau de pluie impropre à la consommation. La 6e extinction de masse correspond à une disparition des écosystèmes dont nous dépendons, notamment d’un point de vue agricole (pollinisation, fertilisation…). Concernant la déforestation, une étude de 2020 estime qu’au rythme actuel de déboisement de nos fameux « puits de carbone » (d’après Greenpeace, l’Amazonie aura perdu 55 % de sa surface en 2050, pour 17 % aujourd’hui), les forêts ne pourront plus assurer les cycles hydriques qui leurs sont vitaux, ni par conséquent les services écosystémiques qu’elles rendent actuellement, « laissant à l’humanité 10 % de chance de survie d’ici 20 à 40 ans ».

Ces données catastrophiques sont les témoins d’une exploitation extrêmement avancée de la planète par le capitalisme, qui par cannibalisme entretient la destruction des conditions de notre survie. Si nous avons tous·tes relativement en tête que les ressources ne sont pas infinies, l’imminence de certaines pénuries nous apparaît moins clairement.

Le capitalisme à bout de souffle ?

C’est pourtant des éléments essentiels au capitalisme qui vont atteindre des points de rupture dans un futur relativement proche. C’est le cas de certains métaux, comme l’argent, l’indium ou le lithium, qui remettent en question la faisabilité de la transition énergétique appelée de leurs vœux par les dirigeant·es progressistes. Cette transition nécessiterait d’extraire en 35 ans autant de métaux que depuis l’Antiquité, la rendant inenvisageable. Plus fondamental, le cuivre, indispensable à l’économie mondiale et aux infrastructures les plus basiques (électricité, transports…) risque la pénurie dans la prochaine décennie. De même, la production agricole mondiale pourrait être gravement menacée par un pic de production de phosphate, indispensable à la fabrication d’engrais, à partir de 2050. Plus généralement, les conditions environnementales vont mettre à rude épreuve l’ensemble des infrastructures de production et d’approvisionnement, à l’instar des centrales nucléaires qui pâtiront de la température et du débit des fleuves censés les refroidir.

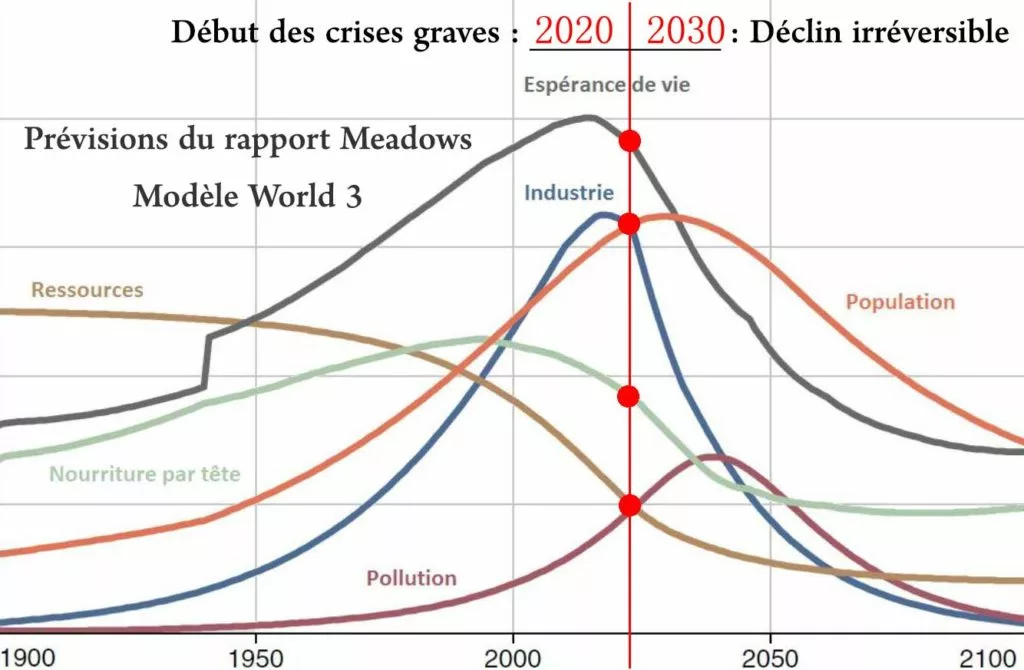

Dès 1969 le rapport Meadows4 intitulé « Les limites de la croissance », basé sur le premier modèle statistique à faire interagir des enjeux économiques, environnementaux et démographiques, prévoyait un effondrement de l’économie et de la démographie mondiale de moitié en quelques décennies à partir de 2030 si une bifurcation vers une « économie stabilisée », c’est-à-dire sans croissance significative, ne voyait le jour avant l’an 2000. Les actualisations du modèle confirment ces projections et annoncent que l’effondrement annoncé est déjà en train de s’enclencher, du fait notamment de la baisse du taux de retour énergétique5, ou plus vulgairement la rentabilité énergétique de notre société.

La mobilisation du terme d’effondrement renvoie ici à un processus décrit dans le cadre de modèles scientifiques. S’il renvoie à des processus bien particuliers, son utilisation dans la sphère publique s’est chargée d’un très fort aspect émotionnel et politique, allant jusqu’à le galvauder et à plutôt le disqualifier des débats, notamment suite à la publication du livre Comment tout peut s’effondrer de Servigne et Stevens en 2015. Proposant un constat assez rigoureux techniquement, les auteurs en déduisent ensuite des réponses assez dépolitisées, basées sur la croyance en l’entraide, la joie, le deuil et la résilience personnelle et communautaire. Autant de valeurs importantes, mais ici décontextualisée du système d’exploitation capitaliste et colonial, dans la droite ligne du livre Effondrement de Jared Diamond (2005) expliquant la chute de la civilisation Rapa Nui sur l’île de Pâques par une mauvaise gestion des ressources environnementales, quand celle-ci a en fait été anéantie par une expédition coloniale en 1862. L’effondrement chez les collapsologues apparaît totale et essentialisée, comme une catastrophe sur laquelle nous n’avons aucune prise, amenant à une « naturalisation » du capitalisme et de ses conséquences au sens de Marx comme le souligne l’article de 2020 de Timothée Haug sur le site d’A2C.

Malheureusement, cet article traduit bien la tendance qu’ont eu certains milieux militants à jeter le bébé avec l’eau du bain. Sous prétexte de désaccord politique, l’ambition de poser un constat précis sur la situation environnementale a été mise de côté, empêchant d’intégrer à nos réflexions stratégiques des changements sociétaux majeurs auxquels nous ne nous préparons pas du tout. D’autant plus que les méthodologies scientifiques dites systémiques qui décrivent les processus d’effondrement, sont basées sur l’interdisciplinarité et s’appuient de plus en plus sur les sciences sociales, amenant une description critique des structures sociétales actuelles6.

L’écologie matérialiste : les liens entre systémique et marxisme

Pour résoudre les problèmes qui se posent à elle, une société peut adopter des techniques rendant son fonctionnement plus complexe, renforçant à la fois sa dépendance à une certaine stabilité environnementale, et sa stratification sociale, à fort potentiel inégalitaire. Cette complexification des processus diminue la rentabilité des systèmes, obligeant ces sociétés à se complexifier davantage à travers de nouvelles techniques d’exploitation de la force de travail et des ressources naturelles. On retrouvera ici le concept du taux de retour énergétique, qui lui-même est analogue à la baisse tendancielle du taux de profit théorisée par Marx 107.

En 2014, le modèle HANDY montre ainsi que l’augmentation des inégalités et de l’exploitation de la nature sont deux facteurs qui amènent inévitablement à l’effondrement d’une société. Pour dépasser ses contradictions, un système complexe peut élargir son champ d’exploitation, à travers des phénomènes de colonisation, ce qui retardera son effondrement mais augmentera son ampleur. En l’occurrence, comme nous le détaillerons dans notre prochain article, le capitalisme est rentré dans une crise profonde du fait d’un manque de nouvelles ressources à exploiter sur Terre, cherchant dès lors son salut illusoire dans l’espace, une exploitation humaine croissante, et des guerres d’accès aux ressources8.

Ces modèles insistent cependant sur la possibilité pour les systèmes de suivre une autre voix, celle du respect des « capacités » des milieux naturels, basé sur une moindre exploitation et une meilleure régulation des systèmes de domination au sein des sociétés, ce que traduit la pluralité des scénarios proposés par les travaux de modélisation, laissant une large place aux possibles changements sociétaux et donc aux rapports de forces. Et quand bien-même nous avons vu qu’il est certainement trop tard pour ne pas atteindre certains effets de seuils, des travaux récents ont insisté sur le caractère non-total des effondrements. Concernant les sociétés, ces derniers caractérisent la chute brutale d’une structure politique, économique, sociale et technique, à laquelle survit une partie plus ou moins grande des populations, qui se retrouve à s’organiser dans des contextes de pouvoir plus distendus et plus locaux9.

Il s’agira alors d’analyser avec discernement l’effondrement des structures dont dépendent nos besoins primaires, et l’effondrement des structures de pouvoir ouvrant des possibilités révolutionnaires ou réactionnaires. D’autant que cette persistance des populations ne se fait pas sans continuités culturelles et sociales, certains auteurs insistant sur l’importance des valeurs et des savoirs à l’œuvre dans les sociétés pour déterminer la manière dont elles s’organisent après une crise si profonde. C’est ce que nous verrons dans notre deuxième volet. À l’opposé d’un fatalisme dépolitisant, la construction du rapport de forces reste donc primordiale pour en finir dès maintenant avec le capitalisme destructeur, et instiller la nécessité d’une solidarité de classe permettant dans un contexte de catastrophe généralisée d’opposer à la guerre civile et à l’asservissement une autonomie organisée autour de nouveaux savoirs et de manières de vivre et de lutter sur nos territoires. Cela déterminera nos réflexions du troisième volet sur les éléments de politisation à mettre en avant dans nos luttes actuelles.

David Lorant, Rennes

NOTES

- Issus de la COP21 de 2015. ↩︎

- Terme désignant la nouvelle période géologique dans laquelle nous entrons, caractérisée par l’impact majeur des activités humaines sur la géologie, le climat et les écosystèmes planétaires. ↩︎

- Saturation d’un milieu en nutriments amenant un développement excessif d’organismes pouvant conduire à son asphyxie. ↩︎

- Rapport commandé à des scientifiques du MIT par le Club de Rome, un think-tank émanant à l’époque de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique), organisation internationale visant à « soutenir une croissance économique durable » pour ses pays membres. ↩︎

- Le Taux de Retour Énergétique (TRE) désigne l’énergie nécessaire pour produire une nouvelle quantité d’énergie. Plus l’énergie est difficile d’accès, plus son TRE est bas. ↩︎

- Cette science des systèmes est une approche de synthèse quantitative (statistique, économique, écologique) et qualitative (socio-histoire, anthropologie) qui modélise l’évolution de systèmes complexes comme un écosystème ou une société. ↩︎

- Sur l’actualité de la baisse tendancielle du taux de profit aujourd’hui, voir les articles « Inflation : vers une crise d’ampleur ? » et « L’économie politique d’une longue dépression » ↩︎

- À l’instar déjà du pétrole, de l’eau ou de l’uranium par exemple. ↩︎

- Voir à ce sujet le brillant ouvrage Against the grain (Homo domesticus) de l’anthropologue anarchiste James C. Scott. ↩︎