Il y a 50 ans, en 1973, le capitalisme basculait dans une crise dont il n’est jamais sorti depuis et qui détermine encore les conditions de la lutte des classes aujourd’hui. Cet article est le premier d’une série de réflexions sur les événements qui ont marqué cette année charnière.

Les Cahiers d’A2C #06 – JANVIER 2023

De la Seconde Guerre mondiale jusqu’à 1973, le capitalisme a connu sa plus longue période sans crise majeure. Une période que certain·es appellent les « Trente Glorieuses » ou encore « l’âge d’or du capitalisme ». Trois décennies de croissance continue durant laquelle la vie d’un très grand nombre de personnes se trouva transformée et durant laquelle les ouvrier·es vivaient mieux que leurs parents et s’attendaient à ce que leurs enfants vivent mieux encore.

De la Guerre à 1973, un capitalisme en expansion

En Europe de l’Ouest, en Amérique du Nord, au Japon, il y eut une augmentation des salaires réels, un plein emploi virtuel et une protection sociale à une échelle nouvelle pour la classe ouvrière. Le chômage chuta à des niveaux que l’on avait connus que pendant de brèves périodes.

Les changements dans la consommation et le mode de vie de la classe ouvrière se combinaient à des mutations dans le domaine de la production. Des techniques nées dans l’entre-deux-guerres commençaient à dominer le paysage. Des usines neuves ou agrandies employant une main-d’œuvre nouvelle produisaient de plus en plus : dans les années 1970, le produit économique des États-Unis était de trois fois son niveau de 1940 ; la production allemande était cinq fois plus importante qu’à son niveau de 1947 ; en France, quatre fois plus. Une multiplication par treize du produit industriel transforma le Japon, encore considéré comme un pays pauvre dans les années 1940, en deuxième puissance économique « occidentale » après les États-Unis.

Le capital se tourna aussi vers les femmes et prospecta dans le monde entier à la recherche de travailleur·ses. Des migrant·es de l’Italie rurale furent bientôt employés dans les mines belges et les usines suisses. Les anciens métayers noirs du Sud des États-Unis devinrent encore plus nombreux·ses qu’avant la Seconde Guerre mondiale à rejoindre les grandes villes comme Detroit, Los Angeles et Chicago. Des firmes allemandes accueillirent des réfugié·es de l’Est et organisèrent la venue de millions de travailleur·ses de Turquie et de Yougoslavie. Les sociétés françaises recrutèrent de la main-d’œuvre en Afrique du Nord et dans les colonies ultramarines.

Les conditions étaient très différentes en Asie, en Afrique et en Amérique du sud. Dans ces pays, une pauvreté extrême était toujours le lot de la grande majorité de la population. Mais les puissances européennes furent forcées d’abandonner leurs colonies, et une croissance économique accrue créa l’attente selon laquelle finalement les pays « moins développés » rattraperaient les plus avancés.

Qui aurait pu prédire la crise ?

Durant cette période, aussi bien à droite que dans une grande partie de la gauche, on proclamait que les contradictions du système capitaliste avaient été surmontées. Le changement clé, disait-on, était le fait que les gouvernements avaient appris à intervenir dans l’économie pour contrebalancer les tendances à la crise. Même à gauche, on pouvait penser et affirmer que le capitalisme avait soigné ses maux, que la lutte des classes n’était plus le moteur de l’histoire et que la classe ouvrière perdait son rôle central dans la transformation de la société.

L’humanité produisait plus de richesses qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant et chaque année, chaque décennie, était plus productive que la précédente. Cette richesse croissante était encore très inégalement répartie : des poches de pauvreté dans les pays les plus riches et de vastes zones de pauvreté dans les pays les moins avancés du capitalisme persistaient. Mais on pouvait néanmoins croire que des changements dans les politiques des gouvernements suffiraient à mettre un terme à cela.

Cet « âge d’or » qu’on voulait croire sans fin s’arrête pourtant net en 1973 lorsque les économies occidentales entrèrent simultanément en récession pour la première fois depuis les années 1930. Pour comprendre les raisons de cette crise soudaine, il faut aussi comprendre les raisons derrière ce boom économique de trois décennies.

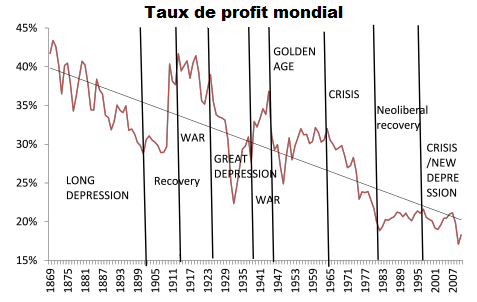

La caractéristique la plus significative de la période d’après-guerre est le taux de profit plus élevé qu’avant-guerre des pays capitalistes. Par exemple aux États-Unis, qui représente jusqu’à 60 % de la production économique de l’« Ouest », il était supérieur de 50 à 100 % et resta plus au moins à ce niveau jusqu’à la fin des années 1960.

C’est ce qui explique pourquoi les capitalistes ont investi à une échelle suffisante pour maintenir le boom.1https://wikirouge.net/Baisse_tendancielle_du_taux_de_profit et sur le blog de l’économiste Michael Roberts : https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/25/a-world-rate-of-profit-a-new-approach/

C’est quoi le taux de profit ?

L’objectif de chaque capitaliste est d’accumuler des richesses et de les utiliser pour construire les moyens qui permettent de produire encore plus de richesses. Pour cela, il exploite des travailleur·ses qui produisent des biens grâce aux moyens de production qu’il possède et il vit de la vente de ces biens sur un marché dans lequel il est mis en concurrence avec d’autres capitalistes.

Chaque capitaliste a besoin de pousser vers une plus grande productivité pour rester devant ses concurrent·es. Le système n’est ainsi pas seulement un système de production de marchandises, c’est aussi un système d’accumulation concurrentielle. La production dans un tel système ne sert pas aux besoins de l’humanité – mêmes à ceux des capitalistes – mais elle sert à permettre à un capitaliste de survivre en concurrence avec un autre.

Tout capitaliste individuel peut accroître sa compétitivité en augmentant la productivité des travailleur·ses qu’il exploite et pour y parvenir il doit faire en sorte que chaque travailleur·se utilise de plus en plus de « moyens de production » – outils, machines, etc. – dans son travail.

Plus de productivité est donc synonyme d’une augmentation plus rapide de la quantité de moyens de production par rapport à l’augmentation de la force de travail. Pour faire croître la quantité de moyens de production, les capitalistes doivent investir.

Le premier capitaliste qui investit dans une nouvelle technologie obtient un avantage concurrentiel qui lui permet d’extraire un profit supplémentaire, mais qui cesse dès que la nouvelle technique est généralisée.

Or le moteur de ce système n’est pas juste le profit, c’est le profit obtenu en rapport à l’investissement réalisé, c’est-à-dire le taux de profit. Le capitaliste n’investira que s’il pense que cela lui garantira un profit « raisonnable ». Et plus l’investissement sera important, plus le profit devra aussi l’être. Et s’il ne le pense pas, le capitaliste ne risquera pas son argent dans un investissement.

« le problème économique du capitalisme du 21e siècle n’est pas qu’il y ait un manque de possibilités d’investissement, mais que cet investissement n’est pas suffisamment profitable ».2Chris Harman, Zombie Capitalism. Global Crisis and the Relevance of Marx, Haymarket Books, 2010

Finalement, la compétition entre capitalistes qui les poussent à rester en tête des autres capitalistes aboutit à de nouveaux investissements qui font que les investissements suivants dégageront un taux de profit inférieur.

Comme l’a démontré Marx et de nombreux économistes depuis, la valeur d’échange d’une marchandise sur un marché est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire pour la produire. Le travail est la source du profit. Augmenter la quantité de moyens de production, autrement dit investir, est une nécessité imposée par la concurrence. Augmenter la quantité de moyens de production par rapport à la force de travail permet d’augmenter la productivité. Mais cela signifie aussi augmenter l’investissement par rapport à la source du profit, le travail. Donc à faire baisser le taux de profit.

L’incitation à accumuler inflige donc au taux de profit une tendance à la baisse.

Derrière le boom, les armes

Ce qui va permettre une croissance continue c’est la relative stabilité du taux de profit du début des années 1940 jusqu’à la fin des années 1960. Et ce qui permet la stabilité du taux de profit, c’est un niveau sans précédent de dépenses d’armement en temps de paix.

Cette économie d’armement n’était pas le résultat d’une stratégie consciente visant à prévenir les récessions. Elle est issue de la logique de la compétition impérialiste dans la période de la Guerre froide. Mais elle a soutenu la prospérité du système pendant un temps.

Dans le camp de l’« Ouest », le coût du financement de l’économie d’armement a été supporté par les États-Unis (jusqu’à 20 % de son PIB) et dans une moindre mesure par la Grande-Bretagne et la France. Ces investissements en moyens de destruction ont permis de ralentir la tendance à croître des investissements en moyens de production vis-à-vis de la force de travail qui est la source du profit.

La perte en investissement productif faisait que les économies de ces pays croissaient moins vite, mais les préservaient d’une crise par le maintien du taux de profit. Ces dépenses étaient réparties très inégalement entre les économies les plus importantes. Ce n’était pas très important dans les premières années qui suivaient la guerre : le commerce international n’était que peu développé et la concurrence se déroulait principalement à une échelle nationale où l’investissement en armement ne changeait rien à la compétition puisqu’elle concernait tous les acteurs. Les effets positifs des dépenses d’armement faisaient plus que compenser leurs effets négatifs.

Le Japon et l’Allemagne avaient un bas niveau de dépense en armement et ont investi davantage dans leur moyen de production sans que cela fasse baisser le taux de profit de l’ensemble du système. Ces pays ont fini par rattraper les niveaux étatsuniens de productivité et à accroître leur importance relative dans l’économie mondiale.

En 1968, l’État américain comprit qu’il ne pourrait pas gagner la guerre du Vietnam sans augmenter les dépenses militaires, ce que le capitalisme étatsunien ne pouvait pas se permettre s’il voulait garantir son développement économique désormais concurrencé par les capitalismes japonais et allemands.

Encore une fois, la compétition imposait aux capitalistes d’investir dans les moyens de production. Encore une fois, cela allait faire baisser le taux de profit et les premiers effets sont visibles dès la fin des années 1960.

Que s’est-il passé en 1973 ?

Les taux de profit chutent depuis déjà quelques années dans l’ensemble du système capitaliste. La croissance des économies capitalistes s’arrête, l’inflation augmente partout. Entre 1971 et 1973, le chômage quadruple en Europe. Alors que le système n’avait pas vécu de crise majeure depuis les années 1940, la croissance des économies capitalistes entre en récession en même temps. C’est un nouveau temps des crises qui s’ouvre, celle de 1973 sera suivie de nombreuses dont les plus récentes sont parmi les plus graves : 2008 et 2020.

Les réponses apportées par les capitalistes à cette crise sont multiples : baisser les salaires, supprimer les protections sociales, casser les capacités d’organisation de la classe ouvrière qui, avec les étudiant·es, l’a fait trembler dans tant de pays en 1968. Pour résumer, il s’agit d’obliger par tous les moyens les travailleur·ses à accepter des emplois de moins en moins rémunérés et de plus en plus précaires.

Le capitalisme n’est pas parvenu à résoudre la crise de 1973. Pire que ça, les mauvaises solutions mises en place font que la situation empire et que la crise suivante est potentiellement plus dévastatrice.

En France dès 1972, les ministres de l’Intérieur et de l’Emploi entament une longue série de lois contre l’immigration qui continue jusqu’à aujourd’hui avec la loi Darmanin, en promulguant des circulaires à leur nom, tel « Marcellin-Fontanet », qui subordonnent déjà la politique de l’accueil des étranger·es au travail. De 1974 à 1977, le pouvoir français suspend l’immigration.

En Angleterre, les années 1975-1978 furent celles de la plus grosse perte de salaires réels des travailleur·ses du 20e siècle. Le gouvernement de Margaret Thatcher débutera en 1979 et s’attaquera à la classe ouvrière anglaise en cassant sa capacité à faire grève et ses organisations les plus puissantes. Aux États-Unis c’est Ronald Reagan qui se chargera de mener l’offensive.

Pour comprendre ce qui s’est joué en 1973, avec les moyens d’A2C, nous tâcherons tout au long de l’année à travers des articles, discussions et réunions publiques de revenir sur différents évènements de cette année charnière :

- La fin de la guerre du Vietnam

- La vague de meurtre racistes en France et notamment à Marseille contre des personnes originaires d’Afrique du Nord

- La grève contre le racisme du Mouvement des Travailleurs Arabes

- La manifestation antifasciste contre un rassemblement d’Ordre Nouveau à la Mutualité à Paris

- La crise pétrolière

- Le coup d’État au Chili

- La guerre du Kippour

- L’autogestion ouvrière de LIP

- Les révoltes contre la dictature militaire en Grèce

- La révolution au Portugal

- Le droit des femmes à avorter aux États-Unis : arrêt Roe versus Wade

- Les grèves ouvrières de la métallurgie et de l’automobile en Italie

- L’occupation de Wounded Knee par l’American Indian Movement aux États-Unis

Cette liste ne demande qu’à être complétée et est évidemment un appel à contribution !

Mathieu Pastor, Paris 20e

Notes

| ↑1 | https://wikirouge.net/Baisse_tendancielle_du_taux_de_profit et sur le blog de l’économiste Michael Roberts : https://thenextrecession.wordpress.com/2020/07/25/a-world-rate-of-profit-a-new-approach/ |

|---|---|

| ↑2 | Chris Harman, Zombie Capitalism. Global Crisis and the Relevance of Marx, Haymarket Books, 2010 |