Cet article est la suite de On insiste: la liberté maintenant ! – Partie 1, à partir de Free jazz/Black power de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli1

Publié pour la première fois en 1971 (et réédité depuis en 1979 et en 2000 avec à chaque fois l’ajout d’une préface des auteurs), Free jazz/Black power2 de Philippe Carles et Jean-Louis Comolli est un texte particulièrement dense, dont les phrases à rallonge, entrecoupées de parenthèses, virgules, notes de bas de page, etc., pour cerner au plus près leur objet, semblent s’amuser à recréer la polyrythmie du sujet (apparent) du livre, les musiques africaines en Amériques. Aussi âpre à lire que le free jazz peut l’être à écouter, il n’en est pas moins indispensable pour quiconque s’intéresse à l’histoire des Noir·es aux USA ou souhaite réfléchir à la place de la musique, et plus globalement de l’art dans la société et de son (r)apport à la lutte révolutionnaire.

Les Cahiers d’A2C #11 – Janvier 2024

La forme du Jazz à venir3

Sans se lancer dans un fastidieux résumé du résumé que nous offrent les auteurs de l’histoire du jazz et de ses marges pour arriver au free jazz, retenons pour les besoins de cet article :

– Que « l’apparition et l’évolution du phénomène musical afro-américain [doivent être] étudiées dans leur rapport avec 3 éléments essentiels : permanence d’africanismes, influence du contexte social oppressif et — ce troisième élément étant indissociable du deuxième — continuité protestataire de toutes les manifestations vocales et instrumentales des Noir·es en Amérique. » (p. 187)

– Que le blues, « formation majeure de la musique afro-américaine, dont le jazz ne serait qu’une adaptation, une traduction instrumentale, un compromis musical avec les différents ordres imposés par l’Amérique blanche : musique de spectacle, instrumentale et distractive » (p. 211), représente l’élément de continuité antagoniste, sans cesse réactivé par les musiques noires, dont le jazz, « si les déterminations blanches prennent trop longtemps le dessus (et notons-le : ce ne peut être la détermination noire qui domine, puisque le lieu de ce conflit est celui de la domination de l’idéologie bourgeoise) » (p. 326)

– Que la lutte (de classe et de race) entre africanisme et européanisation du jazz est le moteur de son histoire. Ainsi le free jazz est une réaction jazz cool des musicien·nes blanc·hes de la côte Ouest, comme le be bop (et ses dérivés) l’était face à l’ersatz de swing d’orchestres blancs pour GI’s qui dominait le jazz au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et que cette lutte est déterminée par l’évolution de la conscience et des luttes des africain·es américain·es sur les plans social, politique, idéologique… bref par la lutte des classes aux USA.

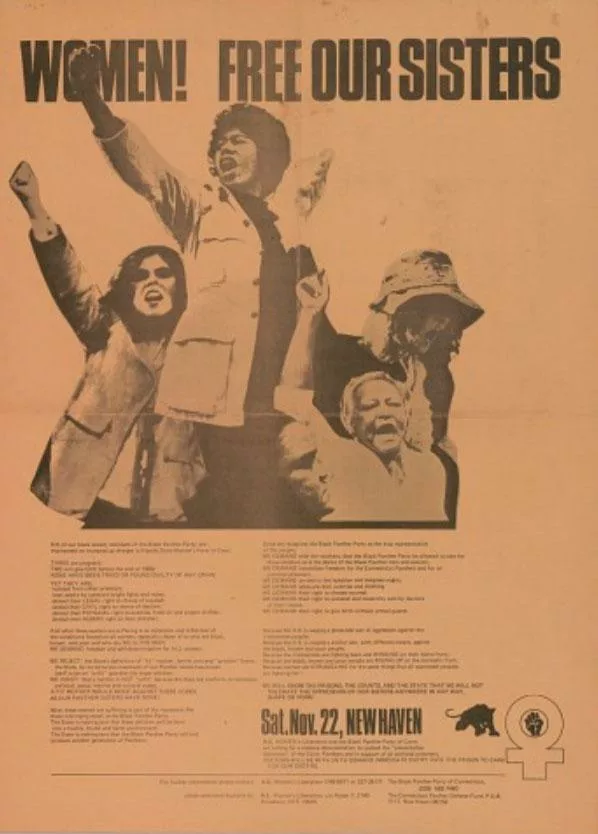

Le free jazz nait dans un contexte de montée des luttes des prolétaires africain·es américain·es que les auteurs appellent « l’étape du Pouvoir noir » (p. 51). Ce contexte se caractérise par le développement de ces luttes sur les plans :

– De l’organisation : création, développement et radicalisation d’organisations qui « accentuent leur rupture avec les intégrationnistes et les élites de la bourgeoisie noire » (p. 52),

– De l’idéologie : « Malcom X fait accomplir aux luttes des Noir·es un pas politique important (rejoignant les conclusions marxistes de W.E.B. Dubois) en subordonnant l’ensemble des revendications raciales, juridiques, sociales et culturelles aux revendications directement politiques : à la lutte contre le capitalisme américain qui devient l’ennemi principal » (p. 54),

– De l’action : émeutes urbaines de 1964-1965 dans plusieurs ghettos (Harlem, Détroit, Watts,…) « qui terrifient l’Amérique blanche et accélèrent la transformation de la lutte revendicative en lutte prérévolutionnaire » (p. 55).

Une improvisation collective4

C’est ce même contexte qui conduit en 1966 à la création du Black Panthers Party et va donc déterminer les formes du jazz qui se crée, en toute liberté. Car la caractéristique principale du free jazz, c’est précisément qu’il ne s’interdit rien : « Tout se passe avec ces jazzmen là comme s’ils avaient décidé de ne plus se priver de quoi que ce fût qui pût leur faire envie ou besoin à toutes les étapes du processus de création » (p. 343).

En effet, les musicien·nes free « se démarquent de la plupart des traits du jazz coutumier : structure des morceaux, fonction et rapports des instruments, conceptions rythmiques, rapport du musicien à son public, aux autres musiciens, etc. ». Et les auteurs de conclure « Décisive, unique dans l’histoire de la musique noire aux États-Unis, cette série de largage met en cause plus qu’un ordre musical : un ordre culturel » (p. 345).

Ainsi, si le « Nouveau truc » (New Thing fut un autre nom du free jazz) recouvre une multitude de formes esthétiques et musicales, « ce qui fonde le phénomène free comme ensemble, ce qui articule la multiplicité de ses manifestations musicales, ce sont leurs communes surdéterminations par l’histoire, les rapports sociaux, le niveau de luttes politiques et idéologiques, l’attitude culturelle par rapport au jazz antérieur » (p. 378).

Les auteurs concluent de leurs études de l’évolution des conditions matérielles de production des musiques noires aux USA, et de leur influence sur les formes de celles-ci, en lien avec le niveau de conscience et de luttes des Africain·es américain·es que les free jazz wo·men ont « affaire à la même exploitation capitaliste que le reste du jazz, à cette seule différence près que, centrée politiquement, résistante culturellement, leur musique est infiniment moins récupérable par le commerce et l’idéologie » (p. 83).

En effet, « Comme le bop et plus nettement encore, le free jazz n’est pas seulement remis en question, au plan musical, des formes et styles qui le précèdent historiquement : son action déborde le champ strictement musical pour concerner les champs culturels et idéologiques. Il se donne, très vite pour un acte de résistance culturelle : la réappropriation (et les transformations qu’elle nécessite) par les Noir·es américain·es, musicien·nes et auditeurices, d’une musique qui originellement fut leur, c’est-à-dire qu’iels fabriquèrent dans des conditions historiques, sociales et culturelles (déportation, esclavage, misère, racisme) qui furent les leurs sans partage. Or cette musique s’est vue aussitôt, et pendant plus d’un demi-siècle, sous la pression d’un grand nombre de facteurs (commerciaux, sociaux, raciaux, culturels, parasitée et exploitée par cela même qui avait réduit les Africain·es en esclavage, fait naitre et utiliser contre elleux l’idéologie raciste, et qui continue de les exploiter et de les opprimer : le capitalisme blanc américain, son idéologie et son système de valeurs. » (p. 49)

C’est donc bien à tout l’édifice idéologique, mais aussi esthétique, du capitalisme blanc américain et de sa pénétration dans les masses noires que s’attaque le free jazz, « dans la mesure précisément ou il entreprend une remise en question de ce qui domine les « goûts populaires », de ce qui conditionne la demande des masses. Il s’efforce en effet de se couper non des masses elles-mêmes mais de l’idéologie qui les traverse, les aveugle, parle en leur nom pour perpétuer l’exploitation ; il rejoint en revanche, et par cette critique même de l’idéologie, les exigences politiques des masses noires. Il est plus près d’elles, et répond davantage à leurs intérêts, en s’attaquant à l’idée même qu’elles ont de leur musique, de ce jazz dont nous avons vu combien il était mis au service de leurs ennemis. » (p. 383)

Comme le notait déjà le Vieux révolutionnaire Léon Trotsky en 1933, à propos du premier roman de LF Céline : « la lutte contre la simulation dans l’art se transforme toujours plus ou moins en lutte contre le mensonge des rapports sociaux »5. C’est armé·es de toute l’histoire des Africain·es déporté·es dans le « nouveau monde », de l’histoire de leurs résistances, des cales des galères négrières jusqu’aux émeutes prérévolutionnaires de 1965 et l’histoire de leurs musiques, des spirituals et work songs jusqu’au jazz d’avant-garde, que les musicien·nes free fracassent la simulation dans l’art et le mensonge des rapports sociaux.

Laisse mon peuple s’évader !6

« L’histoire politique des Noir·es américain·es est aussi longue et riche que méconnue — et cette méconnaissance n’est pas accidentelle : elle est le fait d’un systématique effort de brouillage et d’occultation de la part des appareils idéologiques (école, presse, supports culturels, etc.) de la société américaine » (p. 51) avertissent les auteurs. Et de préciser : « l’histoire des Noir·es américain·es n’est pas faite que de résistances et de batailles culturelles : mais de luttes politiques qui débouchent sur une révolution qui n’est pas que culturelle ». (p. 40). Ils s’attachent donc à « tenter de montrer quelques-unes des principales articulations du jazz et du free jazz avec les luttes, mouvements et programmes politiques noirs, avec les développements de la conscience révolutionnaire chez les Noir·es américain·es » (p. 41).

La création même de ce peuple, les « Noir·es américain·es », est le produit du colonialisme, de l’extension du capitalisme à l’ensemble de la planète (première mondialisation). En effet, ce sont des Ashantis, des Bantous, des Peuls, des Wolofs, des Sérères, des Soninkés, des Yoroubas etc. qui débarquent des galères négrières et sont transformé·es en « Noir·es » par l’horreur de la déportation, de l’esclavage et de l’idéologie raciste, aberrante, absurde et abominable abstraction basée sur le taux de mélanine, qui déshumanise un pan entier de l’humanité et « a pour fonction de justifier l’expansionnisme capitaliste » (p. 40).

La « double conscience »7 de ce peuple, Africain·es coupé·es du continent, de leur culture, de leur tradition, de leur musique et Américain·es mais toujours de seconde zone, même après la fin de l’esclavage et de la ségrégation, est une caractéristique importante de ce peuple. Elle se lit jusque dans le nom qu’il s’est choisi : Africain·es américain·es, dont Afro-Américain·es n’est pas un diminutif, mais une étape antérieure dans la prise de conscience. Cette double conscience influence tant sa musique que ses luttes. Et comme nous le rappellent les auteurs, ses luttes ont toujours existé malgré, ou à cause, de la radicalité de l’oppression : « outre les innombrables mutineries et suicides collectifs à bord des bateaux négriers, et une résistance passive permanente sur les plantations (sabotage de matériel, négligence systématique, etc.) des révoltes éclatèrent dans les colonies d’Amérique dès l’installation des premiers esclaves » (p. 155). Ainsi, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de l’important bouquin de Daniel Guérin8, il y a toujours eu à la fois des « Oncles Tom » et des « Panthers ». Comme dans le jazz ont toujours cohabité des Louis Armstrong, représentant des Tom, décris comme ces « »nègres idéals » dont rêve l’Amérique blanche » (p. 258) et des Duke Ellington, qui « entreprenent de faire « la musique du Noir américain » »(p. 265) : « les œuvres d’Armstrong et d’Ellington (les deux musiciens noirs les plus prestigieux et célèbres) sont dès leur origine (1925) opposables dans la mesure où répondant chacune à l’un des deux grands courants idéologiques du mouvement noir, l’intégrationnisme (gradualiste) et le -séparatisme » (p. 262).

Le Jazz est mort !9

« Le couronnement du jazz comme art, considéré partout comme une victoire des « progressistes » sur les conservateurs paracheva la colonisation commencée par le commerce » (p. 91) assènent les auteurs. En effet, « ce sont l’invention et l’industrialisation des techniques de reproduction sonore (rouleaux puis disques) qui marquent la constitution du jazz en objet de commerce — et en conséquence, en objet d’art » (p. 75). C’est donc bien avec l’instauration du capitalisme industriel que se développe à une échelle de masse l’exploitation commerciale de la musique noire, qu’il a fallu auparavant blanchir (le premier disque de jazz jamais gravé sur vinyle est celui d’un orchestre blanc).

Donner au jazz le statut d’art, c’est bien sûr, contre les plus radicaux des racistes, enfin reconnaitre aux esclaves africain·es américain·es le statut d’êtres humains, capables d’accéder à l’élévation que représente l’art dans la pensée bourgeoise. Mais c’est aussi, contre les musicien·nes de jazz, faire rentrer de force leurs productions dans la catégorie occidentale d’art. C’est les forcer à traduire leur musique dans les codes blancs : une musique de divertissement, principalement instrumentale (qui n’a rien à dire), coupée de ses déterminations sociopolitiques. C’est les obliger à rendre leur musique acceptable pour les blanc·hes, donc empreinte « du défaut de sens qui frappe toutes les activités entreprises sous le signe de l’art pour l’art »10. Bref, c’est vouloir faire rentrer les musicien·nes noir·es à l’universel abstrait de la bourgeoisie blanche. Car comme le note les auteurs, les critiques bannissent de leurs discours toutes considérations sur la race (sociale) des musicien·nes de jazz (le fait qu’iels soient noir·es et ce qu’iels disent, à travers leur musique, mais pas seulement, de l’expérience d’être noir·e dans un système capitaliste et raciste) « au nom de l’antiracisme qui sert de couverture à l’antihistoricité » (p. 384). C’est donc au nom d’un antiracisme moral qu’on va s’attaquer à l’antiracisme politique développé par les Noir·es elleux-mêmes.

Les critiques adressées aux free jazz « témoignent massivement d’un système de valeurs (esthétiques entre autres) : celui de la civilisation judéo–chrétienne qui se pense comme au centre de toutes autres, référence unique et universelle, et en qui l’Art occupe une place centrale et supérieure » (p. 388). L’Art incarne dans le système occidental « la pureté de l’Idée » « transhistorique, dégagée des contingences, des contradictions (synthèse, Trinité), du travail, lieu de jouissance sans entrave (fantasme du capitalisme) de la domination démiurgique/magique du monde ». Ce à quoi s’attaquent les musicien·nes free c’est précisément « ce fantasme de l’unité en Art qui ne voit pas sa détermination par l’idéologie dominante (négation de la lutte des classes) ni par la théologie ».

Et c’est précisément là que le free jazz, en tant que réactivation de l’antagonisme qui parcourt l’histoire des musiques noires en Amérique, donc en tant que « la lutte contre la simulation dans l’art », « se transforme en lutte contre le mensonge des rapports sociaux.»11 « Les réactions de rejet et de haine d’une certaine critique à l’endroit du free jazz signalent qu’il constitue (dans les limites de l’importance relative du champ esthétique/culturel) un profond danger pour l’idéologie dominante et ce qu’elle a produit comme fonction de la musique (distraction, évasion, satisfaction fantasmatique) et comme fonction et place de l’art. » (p. 383)

« Selon les esthétiques bourgeoises (idéalistes) la musiques et les autres arts sont réputés « autonomes », comme s’ils se faisaient ailleurs et au–dessus des rapports sociaux, hors des déterminations économiques, historiques et sociales » (p. 393). Or, « dans une situation du type colonial, l’instance culturelle est directement déterminée par la politique : la culture est ou celle des colonisé·es ou celle des dominateurs » (p. 400). Et comme « tout ce que l’idée occidentale d’Art censure en ses arts vit dans le free jazz (ce qui suffirait à montrer qu’il ne relève pas de cette civilisation et de cette culture mais de leurs déchets : une autre civilisation et une autre culture) » (p. 390) le free jazz est nécessairement révolutionnaire. Tout comme le hip hop qui se développe à base de « popopopop », mais c’est une autre histoire abordée dans Les Cahiers n°10.

Thomas (Bobigny)

NOTES

- Le titre de cet article est un clin d’oeil à We insist ! (Max Roach’s Freedom now suit) – Album de Max Roach (1960) ↩︎

- Philippe Carles et Jean-Louis Comolli, Free Jazz Black Power, Collection Folio. La version actuellement disponible en librairie est identique à celle de 2000 (à l’exception de la couverture) et comprend donc les 2 préfaces et une discographie. ↩︎

- The Shape of Jazz to come – Album d’Ornette Coleman (1959) ↩︎

- Free Jazz (A collective improvisation) – Album d’Ornette Coleman (1960) ↩︎

- Léon Trotsky, Céline et Poincaré, mai 1933 :

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/lt19330510.htm ↩︎ - Let My People Go – Album de Archie Sheep (2021) ↩︎

- Concept forgé par WEB Dubois ↩︎

- Daniel Guérin, De l’Oncle Tom aux Panthères noires, Paris, Les bons caractères, 2010 ↩︎

- Jazz is Dead, série d’albums de Ali Shaheed Muhammad, membre du groupe Hip Hop A Tribe Called Quest et Adrian Younge, avec à chaque fois des invités. ↩︎

- Simon Reynolds, Hardcore, Paris, audimat éditions, 2022 ↩︎

- Léon Trotsky, Céline et Poincaré, mai 1933 :

https://www.marxists.org/francais/trotsky/livres/litterature/lt19330510.htm ↩︎