L’autonomie de classe est un processus. Ce n’est pas uniquement une expression théorique, cela est même, au contraire, un objectif à atteindre dont découle une pratique. Cet article tente d’expliciter ce qu’on entend par cette expression.

Les Cahiers d’A2C #09 – Septembre 2023

Le conflit qui oppose la bourgeoisie et la classe ouvrière existe. Il n’est pas une vue de l’esprit. L’enjeu auquel nous nous attelons est universel : transformer toute la société. Pas seulement les conditions d’un petit groupe de personnes, d’un corps de métier, d’une partie de l’humanité… Toute la société !

La trajectoire du capital

Ce que nous appelons la trajectoire du capital, dans différents articles que nous avons publiés, c’est le chemin qu’emprunte la bourgeoisie et ce qui en résulte : l’augmentation des budgets d’armement, la tendance générale à la multiplication des conflits entre blocs de capitaux, la guerre en Ukraine, les tensions au Sahel, le renforcement des polices à travers le monde, la prégnance du danger fasciste, les contre-réformes, etc.

Cette trajectoire a une conséquence : nous ne pouvons pas compter sur la bourgeoisie — donc ni sur le capital ni sur l’État — pour mettre un point d’arrêt aux guerres. Ainsi, il est impossible d’attendre que nos intérêts de classe soient défendus par un État quel qu’il soit dans une guerre comme celle qui a cours en Ukraine. On ne peut pas s’en remettre à l’État pour nous protéger durant une pandémie. On ne peut pas attendre que l’État interdise des meetings fascistes et on ne peut pas non plus s’en remettre à la démocratie bourgeoise. Et en 2023, on ne pouvait pas attendre de victoire sur les retraites dans l’Assemblée nationale.

Être dans les luttes, construire l’autonomie de classe

L’autonomie de classe, c’est un éclairage qui aide, qui m’aide, qui nous aide à faire des choix, à comprendre l’actualité, comme si on utilisait un filtre « l’opposition capital / travail ». Ces lunettes d’analyse permettent d’éclairer l’opposition des forces entre la bourgeoisie et notre classe. « Notre classe », c’est-à-dire celles et ceux qui n’ont pas d’autre choix que de travailler pour subvenir à leurs besoins. Il s’agit bien d’une analyse marxiste de la société. Dans les premières pages du Manifeste du Parti communiste, Marx et Engels expliquent déjà en 1848 que le fonctionnement même du capitalisme le pousse à infester le monde entier : « poussée par le besoin de débouchés de plus en plus larges pour ses produits, la bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s’implanter partout, mettre tout en exploitation. » Si elle rencontre des résistances, il y aura affrontement. Dans tous les cas, le capitalisme n’est pas un système moral. D’où le fait qu’on ne peut pas faire sécession avec de bonnes intentions : il n’y a pas d’en-dehors du capitalisme, du plus petit village d’Ardèche à Wall Street. On ne peut malheureusement pas vivre que de ZAD, d’alternatives isolées, d’associations, d’augmentations de salaires éparses ou autres réseaux d’entraide… Pour autant, toutes ces luttes sont le mouvement, « le prolétariat avec de l’attitude »1. Elles ont une valeur pour l’augmentation de notre confiance, elles sont le germe de ce qui peut advenir de meilleur. Grâce à la solidarité et à l’action collective, ces initiatives, élaborées ensemble par celles et ceux qui luttent, construisent l’autonomie de notre classe.

Penser le changement, changer de pansement ou…

À la fois on ne peut pas faire sécession, faire la révolution dans son coin en ignorant le reste du monde, à la fois on ne peut pas aborder la révolution uniquement comme une rêverie lointaine. En gros, bavasser sur la révolution ou se satisfaire de solutions à échelle réduite ? Là commence la gymnastique pour dépasser cette fausse opposition. En effet, quand on parle d’autonomie de classe, on sait que notre classe n’existe pas isolément mais dans l’opposition avec la bourgeoisie. Si le but visé est une société sans classe, alors on vise notre disparition en tant que classe. Et pour y parvenir, la stratégie révolutionnaire ne doit pas faire fi du mouvement, elle doit le mettre au centre. « Le mouvement », ce n’est pas seulement le mouvement « social ». Ce ne sont pas seulement les manifestations, spectaculaires, belles et vivantes. Ou seulement les syndicats. Ce sont tous les moments où la classe s’auto-organise. Ce fameux mouvement — à partir duquel nous travaillons dans les articles des Cahiers d’A2C — peut apparaître comme étant très limité d’un point de vue révolutionnaire, si l’on s’en tient à quelques clichés figés dans le temps. Pourtant, il est plein de vitalité, source de transformation. C’est là que se pose la question de l’autonomie.

Lutter pour nous-mêmes et par nous-mêmes : notre fête, leur misère !

La boussole de l’autonomie de classe, c’est ce qui permet d’éviter que tout s’arrête à la fin d’un processus institutionnel. C’est même ce qui permet de ne rien en attendre. Concrètement, c’est commencer dès le début d’un mouvement d’ampleur à mobiliser à la base, à rendre la confiance contagieuse en valorisant ce qui se fait en bas. C’est se concentrer sur nous-mêmes, valoriser notre classe, se demander comment on se renforce et on se lie, comment évolue notre état, notre capacité à prendre nos affaires en main, pour mieux affronter ceux d’en face. Nous ne devons pas attendre que les initiatives d’élu·es, quelles qu’elles soient, aboutissent. Quand bien même ces initiatives prises « par en haut » permettraient d’appuyer un rapport de forces globalement élevé, il ne s’agit pas de la même chose si c’est nous qui mettons un stop à la classe dirigeante. Car pour leur faire la misère, il faut qu’on fasse vraiment la fête. Quand on dit autonomie de classe, on dit que c’est par la base, par nos assemblées de fac, nos collectifs de quartier, nos expériences syndicales qu’on grappille des degrés de confiance sur la classe adverse, finalement par la mise en action collective. Se penser comme autonome, c’est se penser comme capable de tout changer et que nous sommes d’une importance extrême. D’autres, qu’on imagine mieux placés, plus proches des sphères de pouvoir, ne peuvent pas se battre à notre place. Même si cela paraît plus simple, les expert·es, les pro, les élu·es sauraient-ils et elles faire mieux que nous-mêmes ?

Humilité et prétention

Des expériences qui renforcent l’autonomie de classe ont lieu à plein d’endroits dans le monde, sans que les protagonistes utilisent nécessairement cette expression. Que ce soit dans des syndicats, des villes ou des campagnes, chez des personnes éloignées de la politique institutionnelle, dans des cercles de base de certaines organisations politiques, des collectifs féministes, écologistes, antiracistes, des ZAD, des occupations, des médias, des milices, des réseaux clandestins, des organisations d’autonomie alimentaire, de paysannerie… Par exemple, lorsque des paysan·nes du Plateau de Millevache prennent l’initiative de créer un droit d’asile du Limousin ou quand des habitant·es du 20e arrondissement de Paris créent une « carte d’habitant·e » pour tous·tes, avec ou sans papiers, iels prennent leurs affaires en main pour contrer le discours dominant de division et de racisme. Un territoire rural, un quartier ouvrier, un local de cantine, tout cela participe au renforcement de notre confiance dans le fait que « l’émancipation des travailleur·euses sera l’œuvre des travailleur·euses elles et eux-mêmes ». Il y a de l’humilité et de la prétention dans cette pensée : penser que ce n’est pas un petit groupe de personnes qui peut changer le monde seul, mais avoir la prétention de pouvoir quand même influencer le cours des choses. Éviter l’immobilisme. Penser que malgré tout, une personne de plus, c’est une personne de plus. Et plus notre classe forge son autonomie en alliage soie et nickel, plus nous entrevoyons la disparition de la classe capitaliste.

L’autonomie de classe : une histoire de confiance pour contre-attaquer !

Comme je le disais plus haut, notre classe est en capacité de tout changer. Ce qui me faisait penser au souhait de Don Choa : « Tu voudrais voir l’atmosphère se détendre, j’veux voir la classe ouvrière se défendre »2. Et se défendre, ce n’est pas « être défendue par »… On aura beau avoir de notre côté des avocat·es, des magistrat·es, des organisations de bienfaisance, ça n’ira pas beaucoup plus loin que le maintien d’un rapport conflictuel où l’on répond aux coups portés par le capital. Quel que soit le nom que nous donnons à notre classe, et quand bien même elle est traversée par de multiples contradictions, il n’y a que par la mise en action réelle de millions de personnes qu’on arrivera à résoudre l’équation, et à faire plus que se défendre : à contre-attaquer.

Imaginons, si 1 000 personnes font à la place de 10 millions, avec beaucoup de bonne volonté et de bonnes intentions, il y aura toujours la répression en face, et aussi une déconnexion inévitable. Par exemple, rêver qu’une motion de censure fasse le travail à notre place peut sembler attirant. Mais cela aurait bien des effets sur la suite et sur notre conception générale de l’importance de la lutte. Croire que nous n’avons pas d’impact par notre mise en action collective, c’est renforcer la passivité et le défaitisme. C’est peut-être aussi cela qui fait qu’on participe aux manifestations comme à un rituel obligatoire. Chacune et chacun a pourtant toute la légitimité d’apporter au mouvement, de le faire grossir, de le renforcer. Croire qu’on n’y peut rien et qu’on n’est rien est trop courant, et c’est le chemin de réflexion qui nous amène à penser que pour régler toutes nos questions, il faudrait voter ou « mieux » voter pour améliorer notre sort.

Une seule boussole : le mouvement

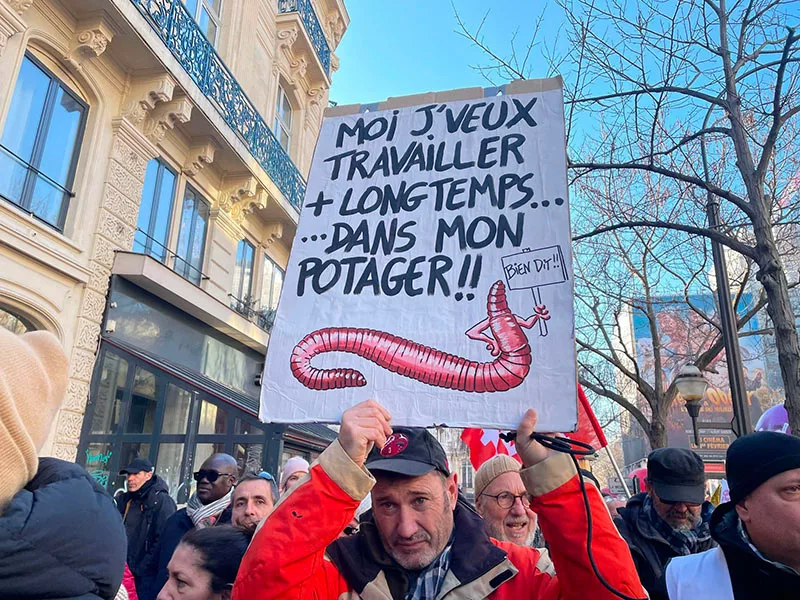

Oui, il n’est pas simple de militer et on peut imaginer que certaines de ces approches donnent parfois la confiance de continuer malgré toutes les limites évoquées. Dans une situation politique aussi tendue, nous devons continuer d’insister sur le potentiel d’auto-organisation et d’élargissement du mouvement. Nous devons avoir en tête l’ampleur du travail d’argumentation, d’initiatives, de renforcement de liens entre militant·es et non militant·es qui nous attend encore. Quand il y a des initiatives du mouvement — un flash mob, une banderole monumentale, une assemblée de grévistes, une manifestation à vélo, une kermesse antifasciste, un atelier pancarte, une jonction entre féministes et syndicalistes, un festival antiraciste — il faut s’en réjouir, les soutenir et les considérer comme des illustrations de l’augmentation de cette fameuse confiance. Et si la confiance prend du temps, c’est que le processus vaut la peine d’être vécu. Prendre des raccourcis, c’est passer à côté du processus de transformation pourtant nécessaire à la prise de confiance politique et donc à la révolution.

D’ailleurs, si l’on revient sur les mouvements des derniers mois, on a pu retrouver des raccourcis, qui peuvent être très mobilisants dans le temps court, mais finir par nous éloigner de la politique sur le long terme.

- Le débouché politique : extérieur au mouvement, un parti se positionne comme la voie institutionnelle qui va porter les voix des grévistes et/ou des manifestant·es. Ainsi, notre rôle serait uniquement de « faire pression » sur le gouvernement en appuyant le parti censé nous représenter.

- La personne ou l’organisation providentielle : elle apporterait l’idée qui va tout changer, la bonne revendication à suivre, la bonne action spectaculaire, le bon rythme de dates de manifestations.

- La super grève qui bloque tout : se mettre en grève ne vaut le coup que si un secteur stratégique s’y met. La grève n’a dans cette approche qu’un pouvoir bloquant et non un pouvoir d’auto-organisation de notre classe. Donc si la grève ne bloque rien, alors elle est inutile. Dans cette logique, si un secteur n’a pas de pouvoir bloquant, la grève de celui-ci serait inutile. Aussi, si peu de monde est en grève, on peut entendre que « les gens ne veulent pas se battre ».

- La grève générale : l’objectif est qu’un maximum de monde se mette en grève en même temps. Mais comme tout le monde ne se lance pas en même temps, on se dit que c’est soit la faute des gens, soit la faute des syndicats. C’est le chaton qui se mord la queue : on ne se met pas en action car on attend que des masses se soulèvent, et une grève isolée n’est rien.

- La direction révolutionnaire : pour que le mouvement prenne la bonne direction, il faut en prendre… la direction. Donc l’idée serait de substituer à la mauvaise direction réformiste la bonne direction révolutionnaire auquel le mouvement devrait naturellement se subordonner.

- Le spectacle, les pertes matérielles et la tactique militaire : plus on s’attaque physiquement aux éléments visibles du capitalisme et plus on s’entraîne, plus on augmente la pression sur le gouvernement et les bourgeois qui vont compter leurs pertes et leurs blessé·es. La frustration vient souvent du fait que « les gens ne sont pas assez radicaux, ne sont pas déterminé·es ». Ou bien, le défaitisme peut venir de l’épuisement et du fait que nous n’arrivons pas à infliger une défaite militaire à la police, qui reste plus forte, nous blesse et nous tue.

- L’alternative concrète comme fin en soi : régulièrement en fin de mouvement, revient cette envie de faire sécession. Si on estime que notre rôle était de faire seulement plier les député·es, le gouvernement, les bourgeois, les oppresseurs, et si on n’y a pas réussi, alors on peut avoir envie de faire quelque chose de concret, dont les effets seront rapidement palpables : créer des colocations à la campagne, construire une utopie ne cherchant plus à entraîner d’autres personnes avec soi.

L’immense toile de l’autonomie politique

Au sein du mouvement, on discute, on débat, on ne passe pas en force, on s’appuie sur des expériences vécues, des bilans, des freins et des tremplins… Politiquement, c’est plus sûr et encourageant d’avoir des équipes de gens en action qui impulsent et motivent, invitent et proposent, pensent toujours à communiquer au-delà des cercles habituels. Ce qui est moins sécurisant, c’est de voir des personnes donner des leçons sans agir là où elles se trouvent et voir se diffuser l’idée que les raccourcis seraient bénéfiques pour gagner vite et à moindre frais.

Dans les raccourcis évoqués plus haut, il manque souvent quelque chose d’incontournable : le fait que notre classe soit en mouvement, physiquement et psychologiquement. Qu’elle se parle, rompe avec le quotidien de l’exploitation, dépasse ses peurs, ses préjugés sur les « autres » et sur elle-même. Autrement dit, que notre classe dépasse les oppressions qui la traversent pour aller vers une force collective offrant une énorme bouffée d’air. Comme un feu d’artifice émancipateur auquel rien ne résiste plus, parce qu’« en bande organisée, personne peut nous canaliser »3. On peut alors imaginer être à la hauteur du rapport de forces nécessaire pour résister aux forces de répression et contre-révolutionnaires, aux relents individualistes. Pour garder la patate et aller de l’avant, on garde en tête que tout se joue collectivement, et que même dans les moments de doute, « gigantesque est la foule, encagoulée et gantée »4!

« Pas de temps pour la stagnation,

à la Franz Fanon, pas de damnation (…)

aller de l’avant est une élévation ! »

« Homme neuf », in Comment rester propre ?, La Rumeur ft Ali, 2023